°°°°“Ľ∑ýżąťTřr(n®ģng)√Ůģč£¨“ĽŹąŹVĖ|őńĽĮ√Ż∆¨�£¨“ĽĺŪéXńŌ√Ůň◊ÔL«ť°£

°°°° ľĄď(chu®§ng)”ŕ20 ņľo70ńÍīķ≥ű∆ŕĶńżąťTřr(n®ģng)√Ůģč�����£¨÷≤łý”ŕżąťT∂ŗ≤ Ķń√Ůň◊ÔL«ťĶńÕŃ»ņ÷–�£¨’Ļ¨F(xi®§n)ńŌáÝĶō”ÚāųĹy(t®Įng)√Ůň◊őńĽĮ£¨ĺŖ”–īĺė„◊‘»ĽĶńŗl(xi®°ng)ÕŃö‚ŌĘļÕéXńŌ…ę≤ ��°£

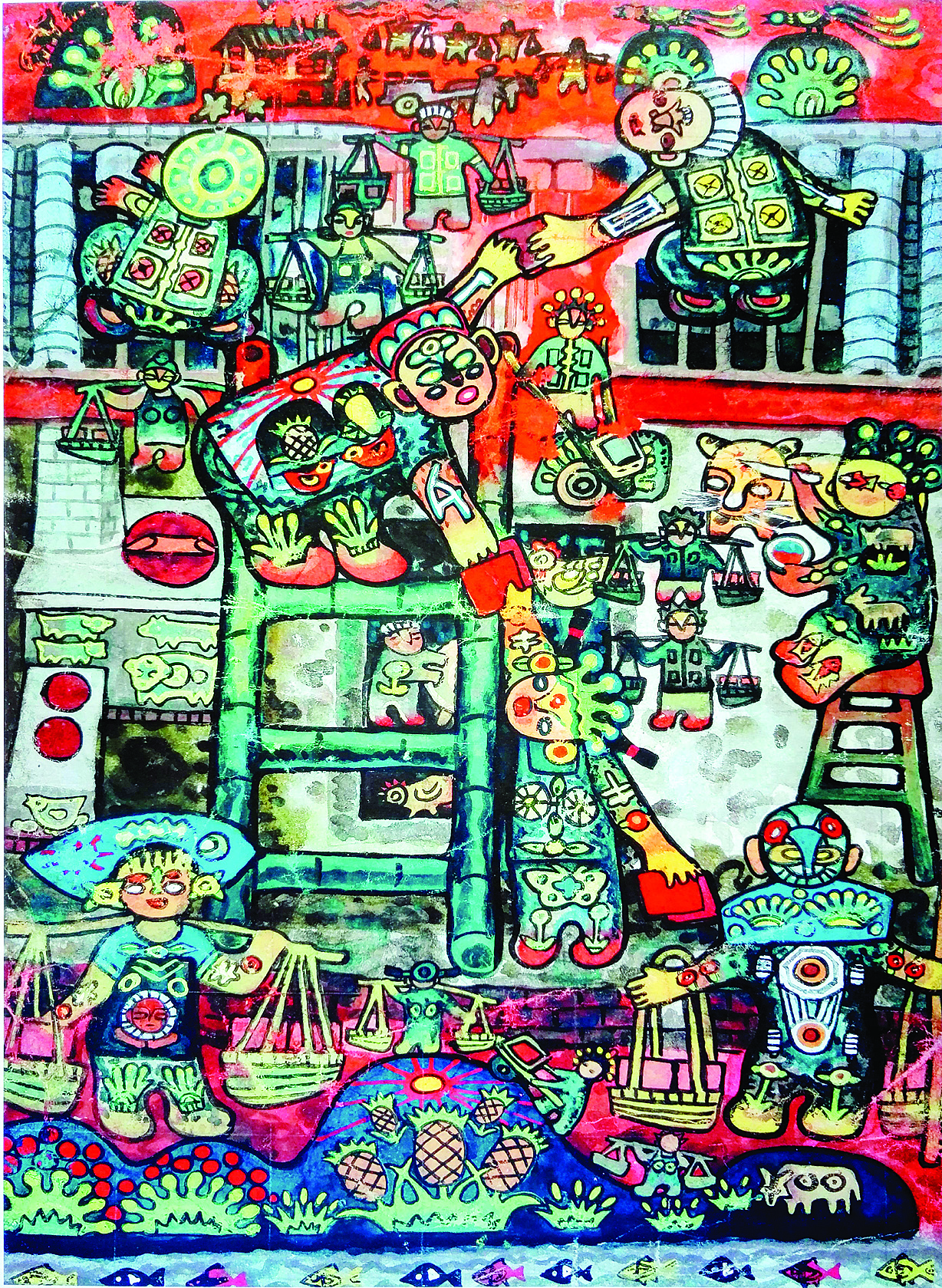

°°°°“Ľ∑ýřr(n®ģng)√Ůģč£¨šĀÍź≥ŲżąťTőńĽĮłŮ’{(di®§o)£ļ1988ńÍ�£¨żąťTŅhĪĽáÝľ“őńĽĮ≤Ņ√Ł√Żěť°į÷–áݨF(xi®§n)īķ√ŮťgņLģčģčŗl(xi®°ng)°Ī°ĘĪĽŹVĖ| °őńĽĮŹd√Ł√Żěť°įŹVĖ| °√Ůťgňá–g(sh®ī)÷ģŗl(xi®°ng)°Ī��£Ľ2008ńÍ��£¨żąťTŅhĪĽáÝľ“őńĽĮ≤Ņ√Ł√Żěť°į√ŮťgőńĽĮňá–g(sh®ī)÷ģŗl(xi®°ng)°Ī�����£¨≤ĘŇc…Ōļ£Ĺū…Ĺ�°ĘÍÉőųĎŰŅh≤Ę∑Q°į÷–áÝ»żīůřr(n®ģng)√Ůģčŗl(xi®°ng)°Ī�����£ĽżąťTřr(n®ģng)√Ůģč‘ŕŹV÷›�����°ĘĪĪĺ©����°Ę…Ōļ£°Ęőųį≤�����°ĘŌ„łŘ°ĘįńťTĶ»≥« –’Ļ≥Ų����£¨ŖÄ∆Į—ůŖ^ļ££¨ĶĹ√ņáÝ����°Ę»’Īĺ��°Ę»ūĶš�°ĘŇ≤ÕĢ��°Ęľ”ń√īů�°ĘįńīůņŻĀÜĶ»áÝľ“’Ļ”[�����£¨ŖÄŌ»ļůŖM»ŽĪĪĺ©äWŖ\īŚ�����£¨Ķ«…Ō…Ōļ£ ņ≤©ēĢ����°ĘŹV÷›ĀÜŖ\ēĢőŤŇ_°≠°≠

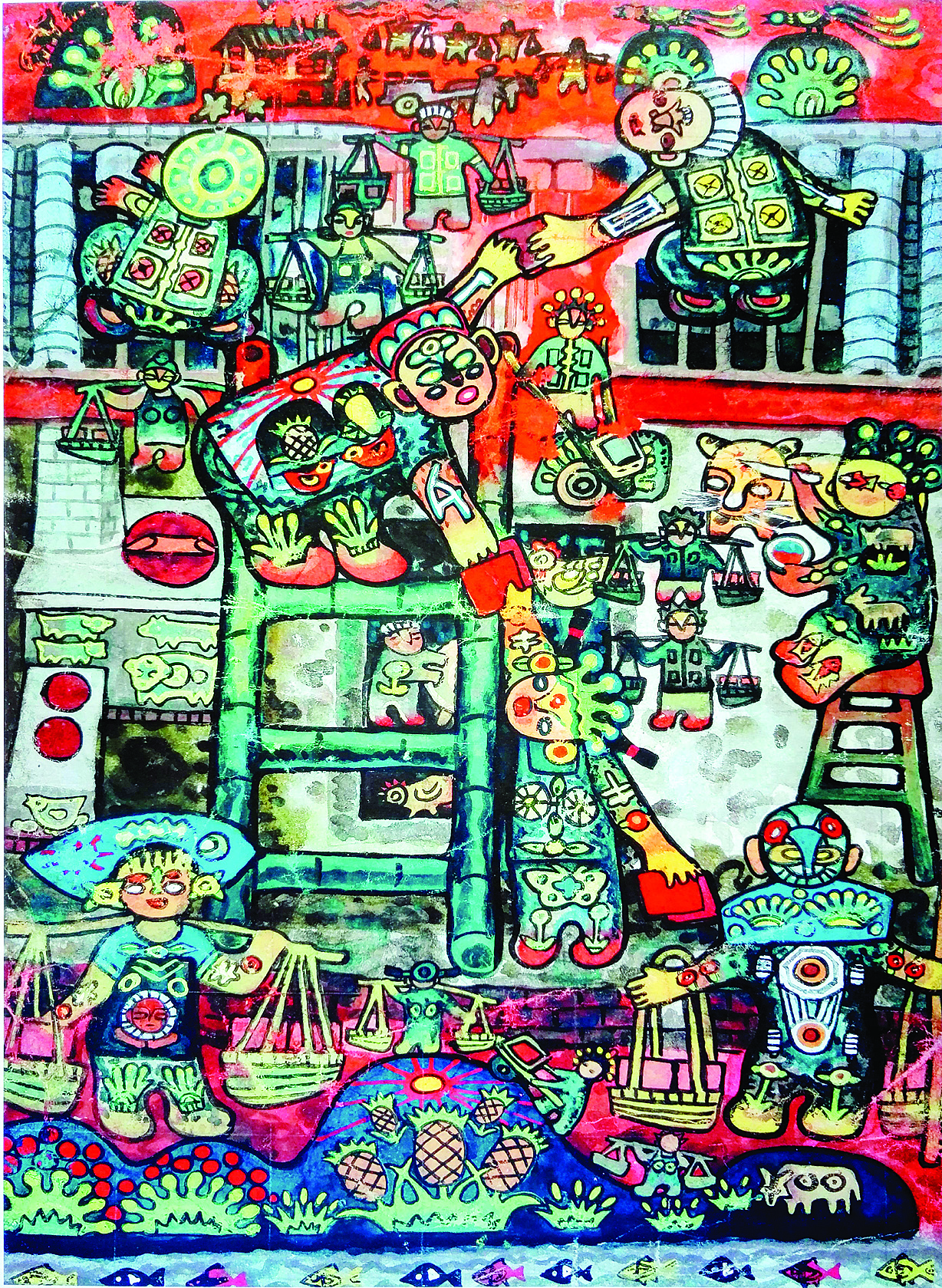

°°°°żąťTřr(n®ģng)√Ůģčľ“āÉŖ\”√ŅšŹą◊É–őĶńňá–g(sh®ī) ÷∑®�����£¨Ě‚ńę÷ō≤ š÷»ĺ»ňāÉōSłĽ∂ŗ≤ ĶńĄŕĄ”ļÕ…ķĽÓ�£¨Õł≥ŲŐÔą@ö‚ŌĘ����£¨≥ŖīÁņL≥Ų√ņĺį…ō»A�����°£∂ÝĽōŪÝżąťTřr(n®ģng)√ŮģčĶńįl(f®°)’Ļöv≥Ő����£¨ņ@≤Ľť_“ĽāÄÍP(gu®°n)śI»ňőÔ°™°™żąťTŅh≥«ňģŅŕ»ň◊T≥ōįl(f®°)°£

◊T≥ōįl(f®°)����°£

°°°°≤›Ąď(chu®§ng)ŐĹňų

°°°°–ŃŅŗłŻ‘Ň–¬ģčÔL

°°°°◊T≥ōįl(f®°)≥Ų…ķ”ŕ1939ńÍ£¨◊‘–°źŘģčģč�£¨ňō√ŤļÕ”Õģčļ‹‘ŕ––£¨ŐōĄeŌ≤ögňģńęģč�����°£◊T≥ōįl(f®°)…Ō–°ĆWēr£¨ĒĶ(sh®ī)ĆWĆWĶ√ļ√�����£¨ «ň„ĪPń‹ ÷�°£

°°°°1964ńÍ£¨◊T≥ōįl(f®°)≥…ľ“����£¨īňļů£¨«°∑ÍżąťTŅh≥«ľZňý’–∆ł����£¨“‘ň„ĪPĪ»ŔźĀŪŖx≤Ň£¨∆ř◊”Ĺ®◊hňŻ»•Ď™∆ł��°£»Ľ∂Ý��£¨◊T≥ōįl(f®°)≤Ęõ]”–»•Ď™∆ł�°£ňŻŌŽ»•ĶńĶō∑Ĺ «őńĽĮū^£¨“Úěťń«ņÔŅ…“‘ģčģč�����°£ģčģčƶ◊T≥ōįl(f®°)ĀŪ’f£¨≤ĽÉH «“Ľ∑NŇd»§źŘļ√��£¨łŁ «“Ľ∑N¬öėI(y®®)ļÕņŪŌŽ�����°£

°°°°1966ńÍ����£¨27öqĶń◊T≥ōįl(f®°)»Á‘ł“‘ÉĒĀŪĶĹżąťTŅhőńĽĮū^…Ōįŗ£¨ňŻĶńģčģč≤Ňń‹ĹK”ŕ”–Ńňįl(f®°)ď]ĶńőŤŇ_�����°£

°°°°ģĒēr����£¨≥«ŗl(xi®°ng)ĶńņLģčÔL≥Ī”ŅĄ”�����°£…ÓŘŕÍP(gu®°n)…Ĺ‘¬√ņ–g(sh®ī)ū^ĺé◊ęĶń°∂ŗl(xi®°ng)«ťéXńŌ£ļżąťTřr(n®ģng)√Ůģč◊ų∆∑ľĮ°∑“ĽēÝ∑Q£ļ°įřr(n®ģng)√Ůģč «Ňd∆ū”ŕ20 ņľoőŚŃý ģńÍīķ“Ľ∑N™öŐōĶńőńĽĮňá–g(sh®ī)¨F(xi®§n)Ōů��£¨ěťŃň’Ģ÷ő–ŻāųļÕ∑ĪėsĽýĆ”őńĽĮ…ķĽÓĶńŽp÷ō–Ť“™£¨“Ľ–©√ņ–g(sh®ī)źŘļ√’ŖĪĽĹMŅó∆ūĀŪ�����£¨“ĽŖ֥॔����£¨“ĽŖÖ◊ųģč°����£°Ī

◊T≥ōįl(f®°)◊ų∆∑°∂”≠”H°∑°£ĪĺĹMąD∆¨ ļÓŅh‹ä ∑≠Ňń

°°°°ěťŃňŇšļŌ’Ģ÷ő–Żāų����£¨ģĒēr£¨żąťTŅhĹMŅó“Ľ÷ß“‘Ľōŗl(xi®°ng)ļÕŌ¬ŗl(xi®°ng)÷™◊R«ŗńÍěť÷ųůw����°Ę»żįŔ∂ŗ»ňĶń√ņ–g(sh®ī)͆őťģčľ“ ∑°ĘīŚ ∑�����£¨Õ¨ēr“≤ŖM––“Ľ–©ńÍģčĄď(chu®§ng)◊ų�°£◊T≥ōįl(f®°)Ķńģč◊ų����£¨ť_ ľ≥Ų¨F(xi®§n)‘ŕżąťTīůĹ÷–°ŌÔĶńȶĪŕ…Ō��£¨Ŗ@–©ģčīů∂ŗ√ŤņLĻ§řr(n®ģng)üŠĽū≥ĮŐžĶńĄŕĄ”ąŲ√ś��£¨ÓHĺŖ’Ģ÷ő–ŻāųŪćő∂��£¨éß”–űr√ųĶńērīķņ””°�°£

°°°°1972ńÍ4‘¬£¨◊T≥ōįl(f®°)řk∆ūŃňżąťTĶŕ“Ľ∆ŕřr(n®ģng)√ŮģčŇŗ”Ėįŗ�£¨Ŗ@ėň÷ĺ÷ÝżąťTřr(n®ģng)√ŮģčĶńĄď(chu®§ng)◊ų’ś’żť_ ľ°£īňīőŇŗ”Ėįŗ”–25»ňÖĘľ”�����£¨īů≤Ņ∑÷ «řr(n®ģng)√Ů≥Ų…Ū�����£¨ĶęĺŖāš“Ľ∂®ĶńņLģčĽýĶA(ch®≥)��°£Ķŕ“Ľ∆ŕŇŗ”ĖįŗĆWÜTņL÷∆◊ų∆∑50∂ŗ∑ý�£¨∆š÷–25∑ý»ŽŖxģĒērĽ›ÍĖĶōÖ^(q®Ī)°į√ņ–g(sh®ī)◊ų∆∑’Ļ°Ī����£¨◊T≥ōįl(f®°)Ąď(chu®§ng)◊ųĶń°∂īÚļŐąŲ…Ō°∑ŖÄ»ŽŖxŃňŹVĖ| °√ņ–g(sh®ī)’Ļ”[��°£ňńńÍļů�£¨‘ŕ◊T≥ōįl(f®°)éßÓI(l®ęng)Ō¬�����£¨Ķŕ∂Ģ∆ŕŇŗ”Ėįŗť_įŗ��£¨Ļ≤”–50∂ŗ»ňÖĘľ”�����£¨ņL÷∆Ńň100∂ŗ∑ýģč��°£ģĒńÍńÍĶ◊�£¨żąťTŅhőńĽĮū^ ◊īőŇeřk°įżąťTřr(n®ģng)√ŮńÍģč’Ļ°Ī°£

°°°°“ĽŇķŹńŹV÷›ĀŪżąťTĶńŌ¬ŗl(xi®°ng)÷™«ŗ“≤éÕ÷ÝŇŗ”ĖįŗĆWÜTģčģč����°£ŹVĖ| °»ļĪäňá–g(sh®ī)ū^‘≠ōďōü»ň÷ģ“ĽÖ«ĪĢĶ¬ĽōĎõ£¨1972ńÍ�����£¨ňŻŹńŹV÷›√ņ–g(sh®ī)ĆW‘ļģÖėI(y®®)ļů∑÷ŇšĶĹżąťTŅhőńĽĮū^Ļ§◊ų£¨÷ĪĶĹ1982ńÍ≤Ň’{(di®§o)ĽōŹV÷›��°£ňŻ‘ŕżąťTĻ§◊ųĶń ģāÄīļ«Ô «řr(n®ģng)√Ůģčįl(f®°)’ĻĶńĶŕ“ĽāÄŁSĹū∆ŕ����°£20 ņľo70ńÍīķ£¨ŹVĖ|ĶńłŖ÷›�����°Ę≥őļ£”Õģčļ‹≥Ų√Ż�£¨ňŻāÉĺÕĶĹŖ@–©Ķō∑ĹĆWŃē°£żąťTřr(n®ģng)√Ůģč“≤Źńń«ērļÚť_ ľ“‘–Żľą�°Ęňģ∑Ř°ĘńęĶ»≤ńŃŌŖM––Ąď(chu®§ng)◊ų����£¨Ó}≤ń“‘∑ī”≥≤Ś—Ū°Ę÷ůÔąĶ»řr(n®ģng)√Ů…ķĽÓěť÷ų�����°£

◊T≥ōįl(f®°)◊ų∆∑°∂Ņó÷Ů√Ī°∑����°£

°°°°ěťŃň∑ĹĪ„ĆW…ķāÉłŁŅžĶō’∆ő’ņLģčľľ«…ļÕŇRń°ģč◊ų£¨◊T≥ōįl(f®°)ŹńŅhőńĽĮū^Ō¬įŗĽōľ“ļů�£¨≥£∂„‘ŕēÝ∑ŅņÔ£¨‘ŕģčľą…ŌīÚļ√łŮ◊”ļÕģčļ√ĺÄŅÚ�����£¨∂ÝŖ@–©ņLģčľľ«…�����£¨‘ŕ»’ļů≥…ŃňņL÷∆żąťTřr(n®ģng)√ŮģčĶńĽýĪĺľľ«…÷ģ“Ľ�����°£

°°°°ń«∂őēr∆ŕ�����£¨ĆW…ķāÉ“≤ė∑”ŕ…ŌťT”ĎĹŐ����£¨Ňc◊T≥ōįl(f®°)“Ľ∆ūĹĽŃųņLģčĹõ(j®©ng)Úě°£ńÍ›pĶń◊T≥ōįl(f®°)ň„ «żąťTĶń≥Ī»ň��£¨ňŻłķļ√”—“Ľ∆ūĄď(chu®§ng)◊ųżąťTřr(n®ģng)√Ůģč�£¨ŖÄ‘ÝĹõ(j®©ng)“‘żąťT‘íĀŪĄď(chu®§ng)◊ų��°Ę—›≥™łŤ«ķ�°£

°°°°◊T≥ōįl(f®°)ƶżąťTřr(n®ģng)√ŮģčĶńōēęI≤ĽÉH‘ŕ”ŕňŻė∑”ŕ ©ĹŐ�£¨łŁ‘ŕ”ŕňŻéßÓI(l®ęng)ĆW…ķāÉ„@—–éXńŌĶń√Ůťg√ņ–g(sh®ī)£¨ŐĹňų≥ŲŃň“Ľ∑NĺŖ”–Ě‚”Űŗl(xi®°ng)ÕŃÔL«ťĶńżąťTřr(n®ģng)√ŮģčĄď(chu®§ng)◊ųÔLłŮ�°£1982ńÍ£¨◊T≥ōįl(f®°)ĹMŅóéßÓI(l®ęng)řr(n®ģng)√Ůģčľ“āÉ ’ľĮ’ŻņŪĪĺĶōāųĹy(t®Įng)√ŮťgĻ§ňá√ņ–g(sh®ī)����£¨ŹńīŐņC°ĘľŰľą����°ĘńĺĶŮĶ»√Ůťgňá–g(sh®ī)÷–őŁ ’†IūB(y®£ng)£¨≤ĘŖ\”√”ŕ–¬–Õřr(n®ģng)√ŮģčĶńĄď(chu®§ng)◊ų÷–�����°£

°°°°īňÕ‚�£¨ŹV÷›÷™«ŗĶńÖĘŇc≤ĽĶę Ļ≤›Ąď(chu®§ng)≥ű∆ŕĶńżąťTřr(n®ģng)√Ůģč‘ŲŐŪŃňőńĽĮÉ»(n®®i)ļ≠£¨Õ¨ērÕ®Ŗ^ňŻāÉĶń–Żāų��£¨żąťTřr(n®ģng)√ŮģčĶ√ĶĹŹVĖ| °»ļĪäňá–g(sh®ī)ū^ĶńŔĚ‘S�£¨ŹVĖ| °ļÕŹV÷› –»ļňáū^“≤Ň…Ńň“Ľ–©Ć£ľ“ĀŪ÷łĆß°£Ĺõ(j®©ng)Ŗ^≤ĽĒŗĆćŘ`ļÕŅāĹY(ji®¶)£¨żąťTřr(n®ģng)√ŮģčőŁľ{Ńňįśģč�°ĘóÓŃÝ«ŗ�°ĘĻ§ĻPģč°ĘńÍģčĶ»ňá–g(sh®ī) ÷∑®�����£¨ĚuĚu◊ŖŌÚ≥… ž�°£Ŗ@“Ľēr∆ŕ£¨żąťTřr(n®ģng)√Ůģč–ő≥…∆š™öŐōĶń–ő Ĺ’Z—‘ļÕ“‘ÔLň◊√Ů«ťěťÓ}≤ńĶńňá–g(sh®ī)ÔL√≤�°£

◊T≥ōįl(f®°)ļÕĆW…ķŃļ≤ ögĶń◊ų∆∑°∂÷–«Ô‘¬“Ļ°∑°£

°°°°ņLģčéßÕĹ

°°°°°į∆īĆĘ–ńѶ”ż–¬Ľ®°Ī

°°°°1984ńÍ����£¨◊T≥ōįl(f®°)ĪĽŐŠ»őěťżąťTŅhőńĽĮū^łĪū^ťL°£Ĺõ(j®©ng)Ŗ^∂ŗńÍĄď(chu®§ng)◊ųĆćŘ`�£¨żąťTřr(n®ģng)√ŮģčĶń”įŪĎ“—ĒUīů£¨‘ŕáÝÉ»(n®®i)Õ‚∂ŗāÄīů≥« –’Ļ≥Ų�£¨–°”–√Żö‚°£‘ŕ1984ńÍĶńŹVĹĽēĢ…Ō��£¨Õ‚áÝŅÕ»ňƶ°į…Ęįl(f®°)÷ÝńŗÕŃ∑“Ō„°ĪĶńżąťTřr(n®ģng)√ŮģčĪŪ¨F(xi®§n)≥ŲŃňėOīůĶńüŠ«ť�£¨ģčŔuĶĹ“ĽįŔ‘™“Ľ∑ýĶńłŖÉr£¨∂ÝģĒērĶń…Ōļ£Ĺū…Ĺřr(n®ģng)√Ůģč��°ĘÍÉőųĎŰŅhřr(n®ģng)√ŮģčŖÄŐ…‘ŕőńĽĮū^ņÔĶ»īż÷™“Ű°£

°°°°1988ńÍ��£¨żąťTŅhĪĽáÝľ“őńĽĮ≤Ņ√Ł√Żěť°į÷–áݨF(xi®§n)īķ√ŮťgņLģčģčŗl(xi®°ng)°Ī�£¨ŹVĖ|÷Ľīň“ĽŐé°£◊T≥ōįl(f®°)Õ®Ŗ^Ňŗ”ĖįŗŇŗūB(y®£ng)≥ŲŃň‘S∂ŗřr(n®ģng)√Ůģčľ“�����£¨Ŗ@–©ģčľ““≤Ąď(chu®§ng)◊ų≥ŲŃň‘S∂ŗÉě(y®≠u)–„◊ų∆∑�����°£1988ńÍ�����£¨◊T≥ōįl(f®°)ĪĽáÝľ“őńĽĮ≤Ņ ŕ”Ť°į÷–áÝ√Ůťg√ņ–g(sh®ī)Ļ§◊ųť_Õō’Ŗ°Ī∑QŐĖ�����°£

◊T≥ōįl(f®°)◊ų∆∑°∂ņCĽ®Ňģ°∑��°£

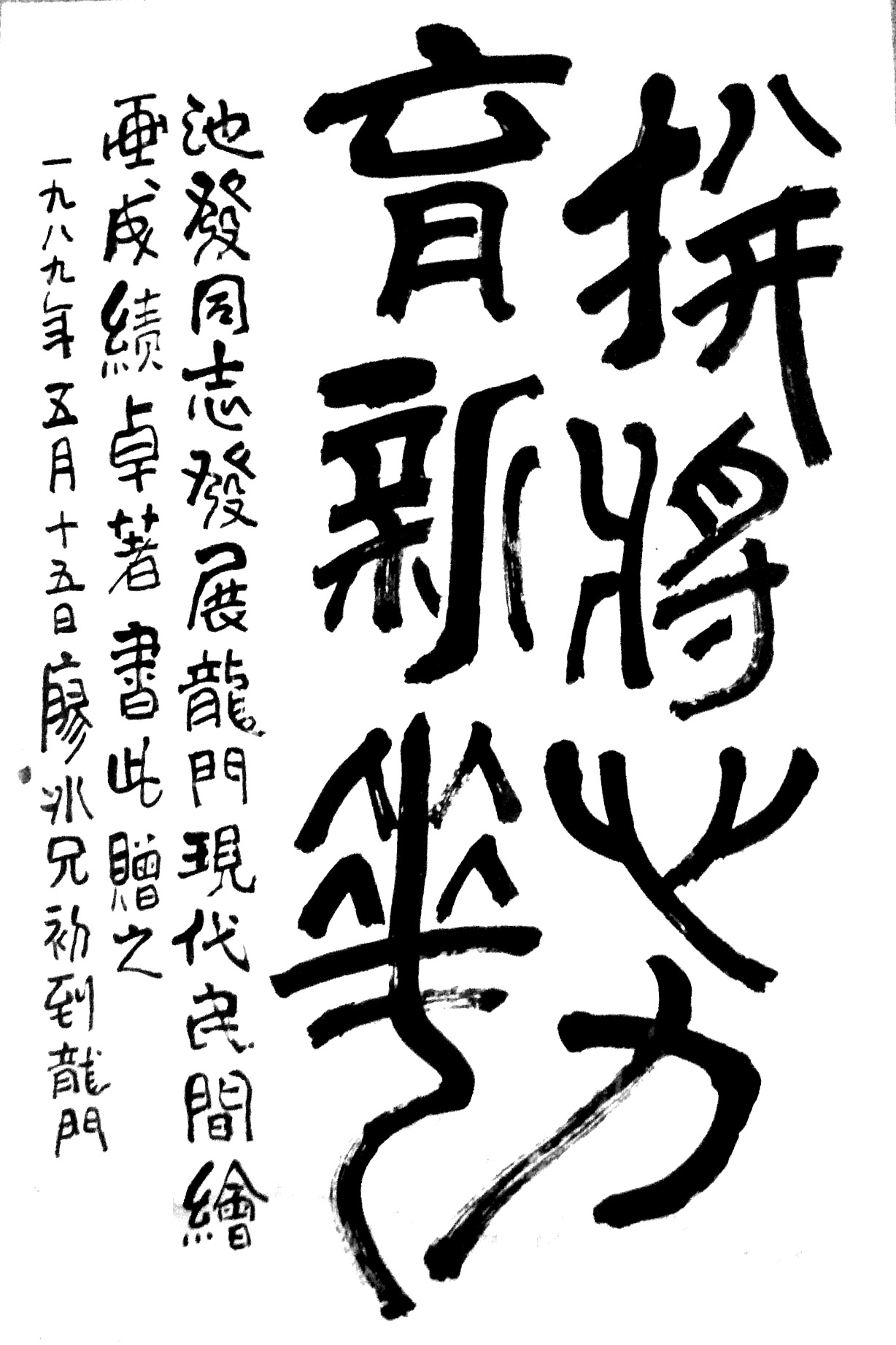

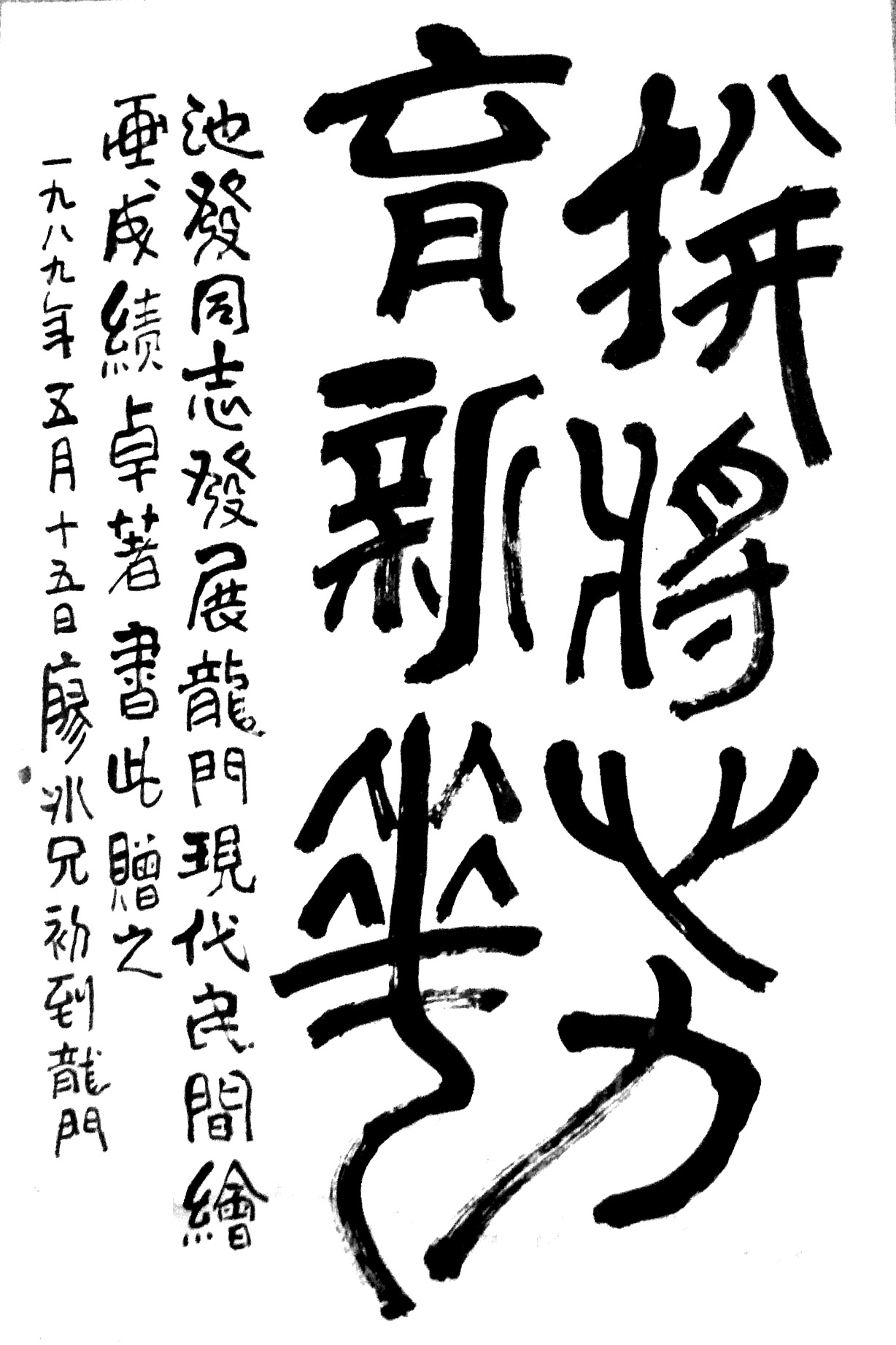

°°°°1989ńÍ≥űŌń����£¨÷Ý√Ż¬Ģģčľ“ŃőĪý–÷Ķŕ“ĽīőĶĹżąťT£¨Ņī“äÔLłŮ™öŐōĶńżąťTřr(n®ģng)√Ůģč£¨–ń…ķögŌ≤��£¨öJŇŚ◊T≥ōįl(f®°)°įįl(f®°)’Ļ¨F(xi®§n)īķ√ŮťgņLģč≥…ŅÉ◊Ņ÷Ý°Ī��£¨Ó}◊÷°į∆īĆĘ–ńѶ”ż–¬Ľ®°ĪŔõ÷ģ����£¨ľ» «Ć¶◊T≥ōįl(f®°)ŇŗūB(y®£ng)ņLģč»ň≤ŇĶńŔĚ◊u�����£¨“≤ «Ć¶żąťTřr(n®ģng)√Ůģčļůņm(x®ī)įl(f®°)’ĻĶń∆ŕÕŻ��°£

°°°°‘ŕżąťTőńĽĮ»¶–°”–√Żö‚Ķń◊T≥ōįl(f®°)�����£¨é◊ļű≥…ŃňżąťTřr(n®ģng)√ŮģčĶńīķ—‘»ň�°£ňŻ≥żŃňņ^ņm(x®ī)łŻ‘ŇģčįŚ£¨ŖÄť_ ľĹMŅóÖĘ’ĻļÕÖĘľ”—–”ĎēĢ�°£1999ńÍ£¨◊T≥ōįl(f®°)ÖĘľ”°į»ęáݨF(xi®§n)īķ√ŮťgņLģčņŪ’ď—–”ĎēĢ°Ī�����£¨ŐŠĹĽ°∂≥š∑÷ĪŪ¨F(xi®§n)ńŌáÝ√Ůň◊őńĽĮĶńżąťTřr(n®ģng)√Ůģč°∑£¨ę@Ķ√»żĶ»™Ą����£¨ĆĘżąťTřr(n®ģng)√ŮģčŹńľľ–g(sh®ī)Ć”√śŐŠ…ż÷ŃņŪ’ďĆ”√ś°£

◊T≥ōįl(f®°)◊ų∆∑°∂…w–¬∑Ņ°∑�����°£

°°°°◊T≥ōįl(f®°)‘ŕ∆š’ďőń°∂żąťT¨F(xi®§n)īķ√ŮťgņLģč£®řr(n®ģng)√Ůģč£©įl(f®°)’Ļ«ťõrĺC Ų°∑÷–�£¨›^ěťŅÕ”^Ķō’ď ŲŃňżąťTřr(n®ģng)√Ůģč‘Á∆ŕĶńįl(f®°)’Ļöv≥Ő£ļ°įżąťT¨F(xi®§n)īķ√ŮťgņLģč «1972ńÍ”…ŅhőńĽĮū^Ō»Õ®Ŗ^Ňŗ”Ė›oĆß«ŗńÍřr(n®ģng)√Ů°Ę…Ō…ĹŌ¬ŗl(xi®°ng)÷™◊R«ŗńÍ�£¨»ĽļůŖM“Ľ≤ĹĄď(chu®§ng)◊ų£¨÷ūĚu–ő≥…Ķń����°£ňŁĶńįl(f®°)’ĻĹõ(j®©ng)övŃň“‘Ō¬é◊āÄēr∆ŕ£ļ1972ńÍ÷Ń1975ńÍ£¨‘ŕť_’Ļřr(n®ģng)īŚőńĽĮ “ĽÓĄ”÷–�����£¨ĹMŅó÷™◊R«ŗńÍģčľ“ ∑��°ĘīŚ ∑����°Ę≥ŲȶąůĶ»��£¨Õ¨ēr›oĆßňŻāÉŖM––ėI(y®®)”ŗņLģčĄď(chu®§ng)◊ų�£¨Ŗ@āÄēr∆ŕ∑Q÷ģěť°ģėI(y®®)”ŗ√ņ–g(sh®ī)Ąď(chu®§ng)◊ųĽÓĄ”°Į�£Ľ1976÷Ń1980ńÍ£¨›oĆßřr(n®ģng)√Ů◊ų’Ŗ∑ī”≥ģĒērřr(n®ģng)īŚ…ķģa(ch®£n)͆ĶńľĮůwĄŕĄ”��£¨‘ŕľľ«……ŌőŁ ’ŐžĹÚ°ģóÓŃÝ«ŗ°ĮńÍģč√ŤņL∑Ĺ∑®��£¨Ŗ@āÄēr∆ŕ∑Q÷ģěť°ģřr(n®ģng)√ŮģčĄď(chu®§ng)◊ų°Į����£Ľ1981ńÍ÷Ń1990ńÍ�����£¨řD(zhu®£n)ŌÚ√ŤņLŗl(xi®°ng)ÕŃÔL«ť�°Ę√ŮťgŃēň◊£¨1989ńÍ“‘ļů”÷áL‘áŹńň{ŐÔ¨é◊Śŗl(xi®°ng)Ķńāų’fļÕ…ķĽÓŃēĎTŐĹňų◊∑Ƨ°ģńŌ–UőńĽĮ°ĮņŪńÓĶńĪŪŖ_��£¨ĪŪ¨F(xi®§n)∑Ĺ∑®◊∑«ů◊ĺė„ľÉ’ś�����£¨…Ů∆ś◊ÉĽ√�����£¨Ŗ@āÄēr∆ŕ∑Q÷ģěť°ģ¨F(xi®§n)īķ√ŮťgņLģč°Į°�����£°Ī

°°°°‘ŕ ¬ėI(y®®)…Ō≥…ŅÉž≥»ĽĶń◊T≥ōįl(f®°)�����£¨ĽōĶĹľ“ņÔ��£¨“ņŇf «āÄ∆Ĺ∑≤Ķń’…∑ÚļÕłł”H�°£ń«ērļÚňŻĶń»żāÄļĘ◊”ŖÄ–°£¨∆ř◊”‘ŕľ“ņÔłŻŐÔ�����£¨◊T≥ōįl(f®°)Ō¬įŗĽōľ“ļů�£¨≤ĽÉH“™éÕ√¶◊ŲÔą£¨ŖÄ“™≥£≥£›oĆßļĘ◊”◊Ų◊ųėI(y®®)�����°£

°°°°◊T≥ōįl(f®°)ŹńÜőőĽÓI(l®ęng)ĶńĻ§ŔY�£¨“≤ÉHČÚľ“Õ•Ķńť_÷ß�����°£◊T≥ōįl(f®°)Ķ≠≤ī√ŻņŻ�£¨ÜőőĽ”–ł£ņŻ∑÷∑Ņ����£¨ňŻõ]”–…Í’ą£¨◊ĆĹoŃň∆šňŻÕ¨ ¬�����°£ĒĶ(sh®ī) ģńÍĀŪ�����£¨ňŻ“Ľ÷ĪÚT÷Ý◊‘––‹á…ŌŌ¬įŗ��°£◊T≥ōįl(f®°)Ķńľ“ĆŔĽōĎõ�����£¨”–ĆW…ķļÕŇů”—«įĀŪľ“ņÔŐĹÕŻňŻ�����£¨ňÕŃňüüŖ^ĀŪ�£¨ňŻ“ĽłŇÕňĽō°£”–“Ľīő»•»’ĪĺÖĘ’Ļ����£¨ňŻĶń“Ľ∑ýżąťTřr(n®ģng)√Ůģč“‘É…«ß√ņ‘™Ŕu≥Ų£¨ňŻį—Ŗ@ĻPŚX”√”ŕÜőőĽĶń»’≥£Ŗ\◊ų��°£

÷Ý√Ż¬Ģģčľ“ŃőĪý–÷Ŕõ◊T≥ōįl(f®°)ĶńÓ}‘~°į∆īĆĘ–ńѶ”ż–¬Ľ®°Ī�°£

°°°°◊T≥ōįl(f®°)Õň–›ļů£¨“ņ»Ľą‘≥÷ĶĹőńĽĮū^ģčģč��£¨é◊ļű√ŅŐž∂ľ≥Ų¨F(xi®§n)‘ŕģčįŚ«į����£¨ŖÄŇcĆW…ķāÉ‘ŕ“Ľ∆ūĹĽŃų£¨ąŐ(zh®™)÷Ý”ŕňá–g(sh®ī)◊∑«ů�°£

°°°°“Ľ…ķįV–ń”ŕņLģčĶń◊T≥ōįl(f®°)£¨Ąď(chu®§ng)◊ų≥Ų…ŌįŔ∑ýżąťTřr(n®ģng)√Ůģč�£¨ŖÄŇŗ”ż≥ŲīůŇķĆW…ķ£¨◊T≥ōįl(f®°)ňžĪĽ∑QěťżąťTřr(n®ģng)√ŮģčĶń°įĪ«◊ś°Ī�����°£Íźôŗ(qu®Ęn)ė–�����°ĘŁSā•∆Ĺ°ĘÕűĚh≥ō�°Ę‘ÝĆöŐÔ°ĘÍź…ŔąA�����°ĘŃļ≤ ög�����°ĘŮė—©∑ľĶ»“ĽŇķ‘ŕáÝÉ»(n®®i)Õ‚”–”įŪĎѶĶńřr(n®ģng)√Ůģčľ“����£¨ĺýéü≥–◊T≥ōįl(f®°)°£◊T≥ōįl(f®°)ěť»ň ģ∑÷”—…∆����£¨Ąď(chu®§ng)‘žólľĢéÕ÷ķĪä∂ŗĆW…ķ◊Ŗ…ŌŃň¬öėI(y®®)ģčľ“ĶńĶņ¬∑�°£

°°°°2004ńÍ£¨◊T≥ōįl(f®°)≤° Ň��£¨…ķ√Ł∂®łŮ‘ŕŃý ģőŚöq��£¨‘ŕģčľąĶń≥ŖīÁ÷ģťgĆĎŌ¬Ě‚ńę÷ō≤ Ķń“ĽĻP°£ňŻĶńĆW…ķāÉĹ”Ŗ^żąťTģčįŰ�£¨≥…ěťżąťTřr(n®ģng)√ŮģčĶń÷–ą‘ѶŃŅ°£żąťTřr(n®ģng)√Ůģč�£¨’żŹąďP÷ÝÕķ ĘĶń…ķ√ŁŃ¶ŇcĄď(chu®§ng)◊ųѶ°££®ļÓŅh‹ä£©