°°°°‘≠òÀÓ}£∫

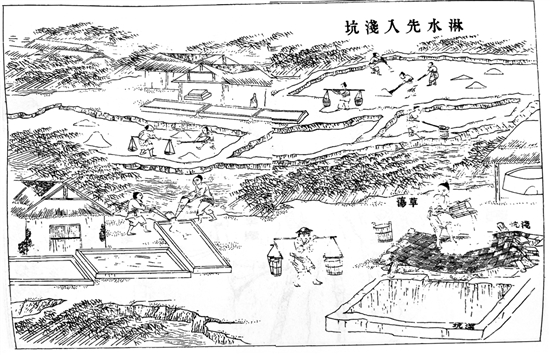

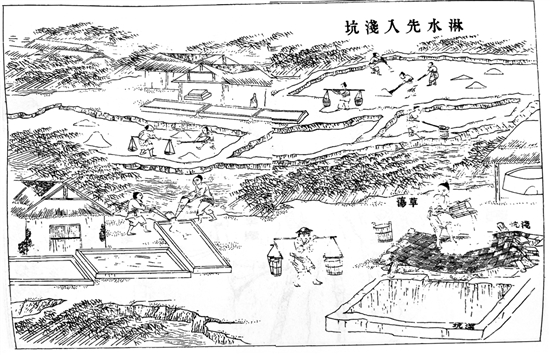

°°°°ª›ñ|˚}òI(y®®)¥Â¬‰Õ˘ ¬„^≥¡

°°°°ëõÕ˘ŒÙ˚}òI(y®®)…˙Æa(ch®£n)◊Éflw ø¥é◊¥˙˚}√Ò…Ì∑›÷ÿòã(g®∞u)

°°°°°ææé’fl∞¥°ø

°°°°ì˛(j®¥)ÀŒ¥˙°∂‘™ÿSæ≈”Ú÷æ°∑”õ›d£∫°∞ª›÷›öw…∆µ≠ÀÆ“ª˚}àˆ�°���£°±π≈µ≠ÀÆàˆÆa(ch®£n)˚}öv ∑”∆æ√����£¨‘¯ «É…èVµÿÖ^(q®±)÷ÿ“™µƒ˚}Æa(ch®£n)Ö^(q®±)�°£π≈µ≠ÀÆàˆ‘⁄∞l(f®°)’π◊Éflw÷––Œ≥…¡À∂‡ÇÄ˚}Ö^(q®±)£¨ΩÒŒª”⁄ª›ñ|∏€ø⁄µÿÖ^(q®±)µƒñ|∫£˚}Ö^(q®±)±„ «∆‰÷–›^ûȵ‰–Õµƒ¥˙±Ì���°£

°°°°‘⁄ª›÷›±ä∂‡—ÿ∫£˚}òI(y®®)¥Â¬‰µƒ∞l(f®°)’π—›◊É÷–���£¨˚}√Ò≈c˚}ÃÔµƒÍP(gu®°n)œµÎS÷¯ïr¥˙◊Éflw∂¯◊ɪأ¨“ª¥˙¥˙˚}√Òµƒ…Ì∑›µÿŒª����£¨º∞∆‰å¶˚}òI(y®®)µƒ’J÷™“≤Ωõ(j®©ng)öv¡À∂‡¥Œ÷ÿòã(g®∞u)°£√Òá¯ïr∆⁄£¨¥Û∂‡îµ(sh®¥)˚}√Òµƒ…˙Æa(ch®£n)Ñ⁄◊˜÷ªƒ‹Õ®fl^≈cµÿ÷˜æÜΩY(ji®¶)∆ıºs�����°¢◊‚”√˚}ÃÔÈ_’π��£¨fl@“ªïr∆⁄˚}√ÒÑ⁄◊˜∆D–¡Ös“¿»ª…˙ªÓ¿ßæΩ���£ª–¬÷–á¯≥…¡¢∫Û�£¨˚}√Ò”–¡À◊‘º∫µƒ˚}ÃÔ����£¨…˙Æa(ch®£n)ƒ£ Ω“≤ÎS÷¯ïr¥˙◊ɪؒ{(di®§o)’˚£¨˚}√Ò…˙ªÓÀÆ∆Ωµ√µΩ÷…˝�����£ª∏ƒ∏ÔÈ_∑≈∫Û�����£¨…Áï˛…˙Æa(ch®£n)¡¶—∏ÀŸ∞l(f®°)’π�£¨˚}√Ò”–∏¸∂‡µƒÕæèΩ÷\…˙����£¨˚}ÃÔ»’ùuíŪƒ�����£¨˚}òI(y®®)µ≠≥ˆöv ∑ŒË≈_���°£

°°°°±æ∆⁄ª›÷›Œƒ√}∏˙ÎS˚}òI(y®®)’{(di®§o)≤ÈàF͆£¨◊flflMª›ñ|∏€ø⁄¥Ûà@¥Âœ¬›†µƒƒœ±±Âº¥Â��°¢…œ–¬¥Âµ»¥Â√Ò–°ΩM����£¨ÉA¬†¿œ“ª›Ö˚}√Ò÷v ˆ˚}òI(y®®)”õëõ£¨ÃΩæøª›÷›—ÿ∫£˚}òI(y®®)¥Â¬‰µƒ…˙Æa(ch®£n)ƒ£ Ω»Á∫ŒÎS÷¯ïr¥˙◊Éflw‹â€E∂¯◊ɪØ����°£ £®Íê˚êʬ£©

≈fïrµƒ˚}∂‚ ª›÷› –ôn∞∏^π©àD

°°°°˚}√Ò∫Õµÿ÷˜æÜΩY(ji®¶)∂Ã∆⁄∆ıºs

°°°°ª›ñ|∏€ø⁄¥Ûà@¥Âœ¬›†µƒƒœ±±Âº¥Â°¢…œ–¬¥ÂŒª”⁄ñ|∫£˚}Ö^(q®±)µƒñ|±±≤ø�£¨É…¥Âµÿ¿ÌŒª÷√òOΩ”Ω¸£¨≤Ω––ŒÂ∑÷Á亥ø…ª•œ‡µ÷fl_�°£öv ∑…œÉ…¥Â“Ú˚}òI(y®®)∂¯≈d£¨ «µ≠ÀÆàˆ˚}Ö^(q®±)µƒ“ª≤ø∑÷�����°£±æ¥Œ’{(di®§o)—–÷˜“™á˙¿@fl@É…ÇÄ˚}òI(y®®)¥Â¬‰’πÈ_°£

°°°°ì˛(j®¥)øº�����£¨ƒœ±±Âº¥Â ºΩ®”⁄√˜¥˙�����£¨…œ–¬¥ÂµƒΩ®¥Âöv ∑ø…◊∑À›÷¡‘™ƒ©�����°£èƒ…˙Æa(ch®£n)∑Ω ΩÅÌø¥�����£¨É…¥Âæ˘“‘fir(n®Æng)∏˚���°¢Æa(ch®£n)˚}∫ÕùOƒ¡ûÈ÷˜�£¨œ‡›^ñ|∫£˚}Ö^(q®±)µƒ∆‰À˚¥Â«f∂¯—‘�£¨…˙Æa(ch®£n)∑Ω Ω›^ûÈ∂‡ò”��°£’{(di®§o)—–Ô@ æ���£¨öv ∑…œ∏€ø⁄µÿÖ^(q®±)Ω^¥Û∂‡îµ(sh®¥)π≈¥Â¬‰∂º“‘Æa(ch®£n)˚}ûÈ÷˜“™Æa(ch®£n)òI(y®®)�����£¨∂¯ƒœ±±Âº¥Â∫Õ…œ–¬¥Â≥˝¡À˚}òI(y®®)≈dÕ˙���£¨fir(n®Æng)∏˚“≤ «∆‰…˙Æa(ch®£n)µƒ¡Ì“ª¥Û÷ß÷˘����£¨èƒ ¬fir(n®Æng)∏˚µƒ»Àîµ(sh®¥)∫ÕÕ¡µÿ“é(gu®©)ƒ£≈c˚}òI(y®®)≤ªœ‡…œœ¬���°£ÎS÷¯…Áï˛Ωõ(j®©ng)ù˙≤ªî‡∞l(f®°)’π���£¨»ÁΩÒ˚}√ÒµƒïÒ˚}”õëõ÷ùuƒ£∫˝£¨’{(di®§o)—–àF͆◊fl‘L∞l(f®°)¨F(xi®§n)���£¨…œ–¬¥Â≈cƒœ±±Âº¥Âµƒ˚}òI(y®®)…˙Æa(ch®£n) ∑ø⁄ ˆ”õëõ�����£¨◊Ó‘Á÷ªƒ‹◊∑À›µΩ√Òá¯ÕÌ∆⁄�°£

°°°°ì˛(j®¥)“ªŒª∞À Æ∂‡öqµƒ¥Â√ÒÁä∆≈∆≈÷v ˆ���£¨≈f…Áï˛ïr∆⁄���£¨Õ¡µÿ’∆Œ’‘⁄µÿ÷˜ ÷÷–����£¨µÿ÷˜Ñtå¢˚}ÃÔ◊‚Ωo˚}√Ò∞“˚}��°£‘⁄ŒÔŸ|(zh®¨)ÖT∑¶µƒfl^»•���£¨»ÀÇÉ?y®≠u)È¡À÷\…˙”ã∂º÷ªƒ‹Ω” ‹fl@∑N¥˝”ˆ�£¨¥Â¿Ôª˘±æ≤ªï˛≥ˆ¨F(xi®§n)üo»ÀÆî˚}fir(n®Æng)µƒ«Èõr��°£

°°°°“ªŒª–’¡÷µƒ¿œ¥ÂÈL÷v ˆµƒÍP(gu®°n)”⁄∏∏›Ö◊Ê›Ö∞“˚}Ωõ(j®©ng)övµƒπ ¬����£¨“≤”°◊C¡ÀÆîïr˚}√Ò…˙ªÓ¿ßø‡°¢µÿŒªµÕœ¬µƒ†Óõr���°£¡÷¿œ¥ÂÈLµƒ∏∏ƒ∏ «≈fïr∏€ø⁄˚}Ö^(q®±)µƒµ‰–Õ˚}√Ò��£¨À˚ÇÉœÚ∆Ω∫£����°¢∏€ø⁄µÿÖ^(q®±)µƒµÿ÷˜◊‚ŸUÕ¡µÿ�°£¡÷¿œ¥ÂÈL’f£¨Æîïr◊‚ŸUÕ¡µÿ–Ë“™∏džé��£¨µÿ÷˜Õ¨“‚å¢Õ¡µÿ◊‚◊åΩoÀ˚∏∏ƒ∏µƒïr∫Ú����£¨À˚Çɺ“Îm»ªfl^µ√–¡ø‡£¨µ´ª˘±æø…“‘æS≥÷…˙”ã���°£µ´∫ÛÅ̵ÿ÷˜∏¸ìQ◊‚ëÙ�£¨¡÷¿œ¥ÂÈL“ªº“…˙ªÓœ›»ÎæΩ∆»����£¨÷ªƒ‹Õ®fl^…œ…Ω∞Œ≤›Àéµ»∑Ω ΩæS≥÷…˙ªÓ°£

°°°°ì˛(j®¥)ΩÈΩB���£¨–¬÷–á¯≥…¡¢«∞����£¨∫‹∂‡˚}√Ò∞“˚} ’ì∆∫Û�����£¨flÄ“™ÃÙÕ˘ –àˆ…œ €Ÿu°£Æîïrõ]”–πÃ∂®˚}Ér�£¨Æa(ch®£n)˚}Ö^(q®±)˚}Ér›^µÕ£¨∑«Æa(ch®£n)˚}Ö^(q®±)˚}ÉrÑt›^∏fl���°£À˘µ√ ’»Î∞¥±»¿˝…œΩªµÿ÷˜���£¨“ª∞„∞¥ŒÂŒÂ∑÷≥…°£ì˛(j®¥)…œ–¬¥Â¥Â√Ò¿Ó∆≈∆≈ªÿëõ���£¨Æîïr≥ˆ◊‚ÃÔµÿΩoÀ˝µƒµÿ÷˜æ”◊°‘⁄∆Ω∫£µÿÖ^(q®±)����£¨”–É…¬©˚}ÃÔ‘⁄…œ–¬¥Â�°£≈fïr˚}√Ò嶵ÿ÷˜Õ˘Õ˘–ƒ¥Êº…ëÑ£¨“ª∞„≤ªï˛÷±Ω”∫Õµÿ÷˜Ω””|�����£¨÷ªÕ®fl^÷–ΩÈflM––◊‚ŸUΩª“◊����°£

°°°°æC∫œ∂‡Œª¿œ¥Â√Òµƒ÷v ˆ£¨√Òá¯ïr∆⁄µƒ˚}√Ò…˙Æa(ch®£n)àDæ∞–Ï–Ï’πÈ_£∫˚}√Ò∫Õµÿ÷˜“ª∞„æÜΩY(ji®¶)∂Ã∆⁄∆ıºs�����£¨˚}√ÒÕ˘Õ˘≤ª÷™µ¿µÿ÷˜µƒæflÛw◊°Ãé∫Õ’Êåç–’√˚£¨ÉHÕ®fl^÷–ΩÈ≈cµÿ÷˜æÜΩY(ji®¶)∆ıºs���°£˚}√Ò‘⁄˚}ÃÔµƒπ§◊˜ïrÈgπÃ∂®£¨»ª∫Û‘⁄˚}ÃÔ ’ì∆∫Û◊‘––ÿúŸu���£¨À˘µ√ ’»Î≈cµÿ÷˜∑÷≥…�°£‘⁄ƒÍÍP(gu®°n)å¢Ω¸µƒïr∫Ú����£¨˚}√Ò‘ŸÕ®fl^÷–ΩÈ£¨’à«Ûµÿ÷˜‘⁄–¬µƒ“ªƒÍ¿^¿m(x®¥)å¢˚}ÃÔ≥ˆ◊‚ΩoÀ˚ÇÉ���°£

°°°°÷µµ√◊¢“‚µƒ «��£¨Æîïrµƒµÿ÷˜≤¢≤ª–Ë“™èäÑ›±O(ji®°n)∂Ω˚}√Òµƒ»’≥£Ñ⁄◊˜∫Õ ’»Î∑÷≥…«Èõr��£¨“ÚûÈ˚}√Òô∂‡∂¯˚}ÃÔ›^…Ÿ����£¨≤ª…Ÿ˚}√Ò“ÚûÈ◊‚≤ªµΩ˚}ÃÔ…˙ªÓ¿ßæΩ��£¨∂¯◊‚µΩ˚}ÃÔµƒ˚}√ÒÕ˘Õ˘ën–ƒ¥ŒƒÍµÿ÷˜≤ª‘Ÿå¢˚}ÃÔ◊‚ΩoÀ˚ÇÉ°£

°°°°fl@“ªïr∆⁄�£¨˚}Ö^(q®±)¥Â¬‰µƒÕ¡µÿÓlÓl¡˜fiD(zhu®£n)£¨À˘”–µƒ˚}ÃÔ∫Õfir(n®Æng)ÃÔª˘±æõ]”–πÃ∂®µƒ∑›Ó~����°£’{(di®§o)—–àF͆‘⁄…œ–¬¥Â∞l(f®°)¨F(xi®§n)¡À“ª–©√Òá¯ïr∆⁄µƒ°∞∞◊∆ı°±£®≈fïr÷∏ŸIŸuÃÔµÿ∑øÆa(ch®£n)Œ¥Ωõ(j®©ng)πŸ∑Ωµ«”õ…w”°µƒ∆ıºs£©£¨èƒ∆ıºs…œø…“‘ø¥≥ˆ�£¨Æîïr≈c…œ–¬¥Âµƒ¥Â√ÒflM––Õ¡µÿΩª“◊µƒ£¨≥˝¡À…œ–¬¥Â±æµÿµƒ¥Â√Ò÷ÆÕ‚�����£¨flÄ”–∏ΩΩ¸¡÷ÿ»¥Âµƒ¥Â√Ò“‘º∞£®ƒœ£©±±Âº¥Âµƒ¥Â√Ò�����°£

∏€ø⁄˚}√Ò‘⁄˚}ÃÔ÷–Ñ⁄◊˜ ª›÷› –ôn∞∏^π©àD

°°°°≈fïr˚}ÃÔ∑÷≈‰ÉHë{°∞ø⁄Ó^ºs∂®°±

°°°°–¬÷–á¯≥…¡¢“‘∫Û�£¨—ÿ∫£˚}òI(y®®)¥Âµƒ«Èõr∞l(f®°)…˙¡À∑≠ÃÏ∏≤µÿµƒ◊ɪذ£ì˛(j®¥)°∂ª›÷›£®ñ|Ω≠£©˚}Ñ’(w®¥)÷æ°∑”õ›d�����£¨…œ ¿ºo50ƒÍ¥˙∆�£¨Æîïrµƒñ|Ω≠Ö^(q®±)˚}Ö^(q®±)õ] ’°¢’˜ ’µƒ˚}ÃÔÆa(ch®£n)¡ø’ºøÇÆa(ch®£n)¡øµƒ75%£¨fl@–©˚}ÃÔ���£¨“ª≤ø∑÷∑÷ΩoèV¥Û˚}√Ò����£ª¡Ì“ª≤ø∑÷√Ê∑e›^¥Û∂¯”÷±»›^ºØ÷–µƒ��£¨“‘᯺“¥˙π‹–Œ ΩΩy(t®Øng)“ª∞≤≈≈…˙Æa(ch®£n)�����°£ì˛(j®¥)ƒœ±±Âº¥Âµƒ¿œ¥Â√Ò”‡ƒ≥ªÿëõ�����£¨ƒ«ïr∫ÚÆî?sh®¥)ÿ˚}Ö^(q®±)≥…¡¢¡À˚}Ñ’(w®¥)À˘����£¨π‹¿Ì»ÀÜT∫‹∂‡∂º «Æî?sh®¥)ÿµƒŒƒªØ»À���£¨¥Â√Ò∂º∫‹–≈»ŒÀ˚ÇÉ°?

°°°°°∞¥Â¿Ô墵ÿ÷˜µƒ˚}ÃÔ ’ºØ∆ÅÌöw¥Û͆����£¨‘Ÿ∑÷≥ˆ»•£¨µ´ «õ]”–œ‡ÍP(gu®°n)”õ‰õ��°£¥Ûº“∂º÷™µ¿∑÷Ωo’l���£¨æÕõ]åë¡À���°£°±ì˛(j®¥)…œ–¬¥Âµƒ¡÷¿œ¥ÂÈL“‘º∞∂‡Œª¥Â√Òªÿëõ��£¨Æîïr¥Â¿Ôµƒ˚}ÃÔΩõ(j®©ng)fl^ ’în∫Û‘Ÿ¥Œ∑÷≥ˆ»•�����£¨”…”⁄¥Â√Òª•œ‡’J◊R�£¨ª˘±æ…œ÷∏÷¯“ªâKµÿæÕ÷™µ¿”…’lº“∑÷µ√£¨À˘“‘∂º «ø⁄Ó^…œºs∂®µƒ���£¨õ]”–¡Ùœ¬¥Ê◊CŸY¡œ����°£

°°°°1960ƒÍ7‘¬��£¨ª›ñ|øh˚}òI(y®®)π‹¿ÌÛw÷∆∞l(f®°)…˙∏ƒ◊É��£¨∆Ω∫£˚}Ñ’(w®¥)À˘∏ƒ÷∆ûÈᯅÁ∫œfik∆ÛòI(y®®)£¨≥…¡¢∆Ω∫£˚}àˆ���°£1961ƒÍ7‘¬��£¨≥…¡¢Àƒá˙£®º¥∆Ω∫££©ùO˚}»À√Òπ´…Á���£¨œ¬‘O(sh®®)˚}òI(y®®)¥Û͆£¨∂¯˚}òI(y®®)¥Û͆œ¬›†14ÇÄ…˙Æa(ch®£n)͆��£¨∞¸¿®¡_∂Œ�����°¢ë™(y®©ng)¥Û����°¢ñ|÷fi�°¢∫Ⱥ“”ø°¢¡÷ÿ»��°¢…œ–¬�°¢¥Û‘™°¢¥ÛáÓ^��°¢∆“Ìî°¢Ó^á˙���°¢Àƒá˙��°¢ƒœ±±Âº����°¢π≈‘Ó���°¢∏€Œ≤����°£‘⁄‘LÜñfl^≥Ã÷–��£¨ƒœ±±Âº¥Â∫Õ…œ–¬¥Âµƒ¥Â√ÒÇÉ∂ºÃ·µΩ���£¨…œ ¿ºoŒÂ¡˘ ƃͥ˙�����£¨¥Â÷–‘O(sh®®)”–fir(n®Æng)òI(y®®)∫Õ˚}òI(y®®)É…ÇÄ…˙Æa(ch®£n)͆��£¨fir(n®Æng)òI(y®®)öw¥Ûà@π‹›†�°¢˚}òI(y®®)öwñ|∫£π‹›†°£ì˛(j®¥)…œ–¬¥Âµƒ¡÷¿œ¥ÂÈL‘⁄ªÿëõ�����£¨◊Ó≥ıfir(n®Æng)�°¢˚} «∫œ‘⁄“ª∆π‹¿Ìµƒ£¨∫ÛÅÌ¥Â√Ò≥ˆ¨F(xi®§n)“‚“ä∑÷∆Á≤≈∑÷È_�����°£

°°°°Æîïr¥Â√ÒÇɥʑ⁄µƒ“‚“ä∑÷∆Á÷˜“™ «˚}òI(y®®)∫Õfir(n®Æng)òI(y®®)ƒƒÇÄ∏¸∫√���°£¡÷¿œ¥ÂÈL’JûÈ�£¨∞“˚}œ‡±»∏˚∑N∏¸∫√“ª¸c��£¨˚}ïÒ≥ˆÅÌæÕø…“‘ŸuÂX�£¨∏˚∑NÑt“™é◊ÇÄ‘¬≤≈”– ’≥…���°���£ø…“䣨∏˜Çĥ¬‰ï˛∏˘ì˛(j®¥)◊‘…̵ƒÃÿ¸cÅ̬‰åç’˛≤fl���°£’{(di®§o)—–Ô@ æ���£¨É…¥Â‘⁄∞“˚}µƒÕ¨ïr“≤ìÌ”–›^è䵃∏˚∑Nª˘µA(ch®≥)�£¨“Ú¥À“≤æÕÃÿÑeµÿ‘O(sh®®)÷√˚}òI(y®®)���°¢fir(n®Æng)òI(y®®)É…ÇÄ…˙Æa(ch®£n)͆��°£Ï`ªÓ¬‰åçïr¥˙’˛≤flƒ‹âÚ∏¸∑eòO”––ßµÿ¥ŸflM…˙Æa(ch®£n)∞l(f®°)’π����£¨“≤ «¥Â√Ò÷«ª€µƒÛw¨F(xi®§n)���°£‘⁄∫‹ÈL“ª∂ŒïrÈg¿Ô��£¨ƒœ±±Âº¥Â∫Õ…œ–¬¥Âµƒ…˙Æa(ch®£n)∑Ω Ω÷˜“™ «˚}fir(n®Æng)≤¢flM��°£

°°°°°∞”õµ√Æîïr «”……˙Æa(ch®£n)͆Ωy(t®Øng)“ª ’Ÿè˚}����£¨Œ“Çɥ”…ñ|∫£¥Û͆Ωy(t®Øng)“ª ’ŸèΩo∆Ω∫£˚}Ñ’(w®¥)À˘�£¨‘ıò”ŸuæÕ”…˚}Ñ’(w®¥)À˘õQ∂®¡À°�£°±±±Âº¥Â¥Â√Ò”‡†î†î±Ì æ���£¨¥Â¿Ôµƒ˚}Æa(ch®£n)¡ø≤¢≤ª∑Ä(w®ßn)∂®°£∞“˚} «ø¥ÃÏ≥‘Ôൃ––Æî�£¨fl@ø…“‘’f «èV¥Û˚}√Ò–ƒ÷–µƒΩy(t®Øng)“ª’J÷™°£ÃÏö‚å¶˚}√Ò…˙Æa(ch®£n) ’≥…«Èõr”∞Ìë∫‹¥Û����°£ì˛(j®¥)¥Â√Òªÿëõ£¨Æîïr√ø“ªól¥Â∂º‘O(sh®®)”–“ªÇÄèV≤•’æ�����£¨”…øÇ’æΩy(t®Øng)“ª‘⁄èV≤•’æ∞l(f®°)≤ºπ´∏Ê��£¨”ˆµΩœ¬”ÍÃÏö‚ï˛µ⁄“ªïrÈgÕ®÷™˚}√Ò ’˚}���°£¥ÀÕ‚��£¨Æîïr˚}Ñ’(w®¥)À˘Ωy(t®Øng)“ª ’Ÿè˚}“≤ï˛∞¥Ÿ|(zh®¨)¡øÖ^(q®±)∑÷ûÈ…œ����°¢÷–���°¢œ¬µ»ºâ�£¨fl@∑NΩy(t®Øng)ªI…˙Æa(ch®£n)µƒƒ£ Ωƒ≥∑N≥Ã∂»…œ“≤’{(di®§o)Ñ”¡À˚}√ÒµƒÑ⁄Ñ”∑eòO–‘����°£

ŒÙ»’—ÿ∫£˚}òI(y®®)¥Â¬‰≥…ûÈûI∫£¬√”Œü·µÿ ª›ñ|øhŒØ–˚ǘ≤øπ©àD

°°°°˚}òI(y®®)¥Â¬‰≤Ω»Î∂‡‘™Ωõ(j®©ng)†I∞l(f®°)’π

°°°°…œ ¿ºo∆fl∞À ƃͥ˙£¨ÎS÷¯ïr¥˙’˛≤flµƒ◊ɪØ��£¨˚}√Òµƒ…˙Æa(ch®£n)ƒ£ Ω“≤∞l(f®°)…˙¡ÀfiD(zhu®£n)◊É�°£ì˛(j®¥)øºæø£¨1979ƒÍ�����£¨Æîïrµƒ∆Ω∫£˚}Ö^(q®±)Ω®¡¢º“Õ•¬ì(li®¢n)Æa(ch®£n)≥–∞¸ÿü»Œ÷∆��£ª1980ƒÍ��£¨˚}Ö^(q®±)Õ∆––¬ì(li®¢n)Æa(ch®£n)”ã≥Í…˙Æa(ch®£n)ÿü»Œ÷∆�����£ª“ÓƒÍ�£¨˚}Ö^(q®±)∆’±Èåç––°∞ŒÂ∂®™Ñ°±µƒ…˙Æa(ch®£n)ÿü»Œ÷∆∫Õ°∞»ŒÑ’(w®¥)∞¸∏…µΩΩM°¢µΩëÙ��°¢µΩæé����°¢∞¥Æa(ch®£n)÷µ”ãπ§����£¨“‘π§”ã≥Í°±µƒ∑÷≈‰‘≠Ñt��°£

°°°°ì˛(j®¥)…œ–¬¥Â¥Â√ÒΩÈΩB���£¨Æîïr¥Â¿Ôå¶˚}ÃÔflM––∑÷≈‰ïr�����£¨Ωy(t®Øng)“ªå¢18öq“‘…œΩ°»´µƒ¥Â√ÒÑù∑÷ûÈÑ⁄Ñ”¡¶∑∂Ɔ����£¨∆Ωæ˘“ªÇÄÑ⁄Ñ”¡¶¥Ûºs∑÷µΩ20π´Æĵƒ˚}ÃÔ�°£¡ÌÕ‚£¨˚}ÃÔ“≤”–∫√âƒ÷Æ∑÷����£¨œÃ∂»›^∏flµƒ˚}ÃÔΩY(ji®¶)˚}±»›^øÏ£¨ ’µƒ˚}Ÿ|(zh®¨)¡ø“≤ï˛∫√“ª¸c���£¨œ‡ë™(y®©ng)µÿ���£¨∫√µƒ˚}ÃÔ∑÷µƒÑ⁄Ñ”¡¶ï˛±»›^¥Œµƒ˚}ÃÔï˛∂‡“ª–©°£≥˝¥À÷ÆÕ‚���£¨flÄ∞¥’’√øº“µƒÑ⁄Ñ”¡¶ÅÌ∑÷˚}ÃÔ�£¨Ñ⁄Ñ”¡¶∂‡µƒº“Õ•ø…“‘∑÷µΩ∏¸∂‡˚}ÃÔ�°£°∞∞“˚}∂‡�£¨ŸçÂXæÕ∂‡£¨◊‘ÿì”ØÃù��°��£°±ì˛(j®¥)…œ–¬¥Â‘S¥ÂÈLªÿëõ����£¨°∞Æîïr˚}√ÒflÄ“‘˚}ÃÔ÷ÆÈgµƒÀÆúœûÈΩÁ£¨Ñù∑÷∏˜º“∏˜ëÙÀ˘∑÷µΩµƒ˚}ÃÔ��°�£°±

°°°°fl@“ªïr∆⁄£¨˚}√Ò…˙Æa(ch®£n)≥ˆÅ̵ƒ˚}”…‘O(sh®®)‘⁄∆Ω∫£µƒ˚}Ñ’(w®¥)À˘Ωy(t®Øng)“ª ’Ÿè°™°™˚}ïÒ≥ˆÅÌ“‘∫Û���£¨ï˛±ª∂—∑≈‘⁄“ªÇÄÃÿ∂®Œª÷√��£¨–Œ≥…“ªÇÄÇÄ˚}∂—��°£Æî˚}∂—µ√≤Ó≤ª∂‡µƒïr∫Ú����£¨˚}Ñ’(w®¥)À˘æÕ÷±Ω”≈…¥¨ÅÌ›d£¨˚}√ÒæÕ≈‰∫œå¢˚}“ªì˙“ªì˙µπµΩ¥¨…œfl\◊fl�°£øǵƒÅÌø¥�£¨∏˜º“∏˜ëÙ∂º∏˘ì˛(j®¥)’˛≤fl∞≤≈≈∑÷µΩ“ª∂®µƒ˚}ÃÔ£¨’˛∏Æ≤ªï˛∏……Ê˚}√ÒµƒæflÛw…˙Æa(ch®£n)ªÓÑ”����£¨÷ª ’»°œ‡ë™(y®©ng)µƒ∂ê ’£¨≤¢“é(gu®©)∂®˚}√Ò≤ªø…“‘ÎS“‚ŸIŸu˚}ÃÔ���°£œ‡±»fl^»•���£¨˚}√Ò”–¡À∏¸¥Ûµƒ…˙Æa(ch®£n)◊‘÷˜ô‡(qu®¢n)°£

°°°°1983ƒÍ����£¨ª›ñ|˚}Ö^(q®±)flM“ª≤ΩÕÍ…∆˚}Ö^(q®±)¬ì(li®¢n)Æa(ch®£n)≥–∞¸ÿü»Œ÷∆���£¨å¶˚}ÃÔ…˙Æa(ch®£n)≥–∞¸ÿü»Œ÷∆åç––°∞ŒÂ∂®°±£®º¥£∫∂®˚}ÃÔ≥–∞¸ƒÍœfi£¨∂®∏˜¬©˚}ÃÔ»Àîµ(sh®¥)��°¢∂®‘≠˚}Æa(ch®£n)¡ø»ŒÑ’(w®¥)���°¢∂® ’»Î∑÷≈‰±»¿˝°¢∂®˚}ÃÔπ‹¿Ì÷∆∂»£©���£¨»´√ʔܡ¢≥–∞¸∫œÕ¨���£¨¥_±£˚}òI(y®®)…˙Æa(ch®£n)µƒ∑Ä(w®ßn)∂®∫Õ∞l(f®°)’π°£

ïr¥˙◊Éflw�����£¨˚}√Ò…Ì∑›å“Ωõ(j®©ng)÷ÿòã(g®∞u) Íê˚êʬ îz

°°°°’{(di®§o)—–àF͆‘⁄…œ–¬¥Â∞l(f®°)¨F(xi®§n)¡Àfl@“ªïr∆⁄µƒ°∞≥–∞¸∫œÕ¨°±Œƒº˛����°£∫œÕ¨Ô@ 棨…œ–¬¥Â£®˚}òI(y®®)¥Â£©Ωõ(j®©ng)ù˙∫œ◊˜…Á◊˜ûȺ◊∑Ω�°¢¥Â÷–Ωõ(j®©ng)ù˙∫œ◊˜…Á…ÁÜT◊˜ûÈ““∑Ω°¢∏€ø⁄‡l(xi®°ng)ÊÇ(zh®®n)fir(n®Æng)¥Â≥–∞¸∫œÕ¨fik¿ÌÃé◊˜ûȱO(ji®°n)◊CôCÍP(gu®°n)π≤Õ¨”Ü¡¢∫œºs�°£É»(n®®i)»›÷˜“™∞¸¿®““∑Ω≥–∞¸Õ¡µÿ√Ê∑eº∞ë™(y®©ng)Ωª≥–∞¸øÓ°¢““∑Ωë™(y®©ng)≥–ì˙∏˜ÌóºZ ≥…œΩª»ŒÑ’(w®¥)°¢Õ¡µÿ≥–∞¸ƒÍœfi����°¢º◊∑Ωÿü»Œ°¢““∑Ωÿü»Œµ»�°£

°°°°ΩY(ji®¶)∫œ∂‡∑ΩŸY¡œ≈cÃÔ“∞’{(di®§o)≤Èø…“‘ø¥≥ˆ£¨ÎS÷¯ïr¥˙∞l(f®°)’π��£¨µÿ∑Ω¥Â¬‰‘⁄…˙Æa(ch®£n)∑Ω√ʵƒ∑®÷Œ“‚◊R≤ªî‡‘ˆèä����°£ƒœ±±Âº¥Â≈c…œ–¬¥Â∂ºfióâ¡À“‘Õ˘µƒø⁄Ó^≥–÷Z£¨fiD(zhu®£n)∂¯∫û”Ü◊÷√Ê∫œÕ¨���°£fl@ûȬì(li®¢n)Æa(ch®£n)≥–∞¸ÿü»Œ÷∆µƒÌò¿˚È_’π∆µΩÕ∆Ñ”◊˜”√����£¨¥Û¥Ûúp…Ÿ¡À¥Â√Ò‘⁄…˙Æa(ch®£n)fl^≥Ã÷–µƒ√¨∂‹�����°£

°°°°÷µµ√“ªÃ·µƒ «���£¨˚}Ö^(q®±)‘⁄åç––¬ì(li®¢n)Æa(ch®£n)≥–∞¸ÿü»Œ÷∆µƒÕ¨ïr�£¨“≤ÿûèÿ °˚}Ñ’(w®¥)æ÷ÍP(gu®°n)”⁄°∞“‘˚}ûȪ˘µA(ch®≥)£¨˚}ªØ›pæ´ΩY(ji®¶)∫œ����£¨∞l(f®°)’π∂‡∑NΩõ(j®©ng)†I°±µƒ∑Ω·ò£¨¿˚”√∏€„‚���°¢ªƒèUá˙¬©µÿ∞l(f®°)’π嶌rB(y®£ng)÷≥�£¨“˝flMÕ‚ŸYfikèSµ»�����°£’{(di®§o)—–àF͆◊fl‘L∞l(f®°)¨F(xi®§n)����£¨ƒœ±±Âº¥Â�����°¢…œ–¬¥Â≤ª…Ÿ¥Â√Ò≥˝¡À∞“˚}��£¨flÄï˛≥ˆ∫£¥ÚÙ~��°¢∞l(f®°)’π∏˚∑Nµ»���°£ÎS÷¯ïr¥˙◊ɪØ��£¨¥Â¿Ô∂‡‘™Ωõ(j®©ng)†Iƒ£ Ωπ≤¥Êµƒ†ÓõrÈ_ º∏ƒ◊É˚}Ö^(q®±)µƒΩõ(j®©ng)ù˙ΩY(ji®¶)òã(g®∞u)�£¨≤ø∑÷˚}òI(y®®)¥Â÷ùuåç¨F(xi®§n)¡À“‘π§—a˚}£¨“‘∏±B(y®£ng)˚}µƒƒ£ Ω�°£2001ƒÍ“‘∫Û£¨≤ª…Ÿ—ÿ∫£˚}Ö^(q®±)“—»´√ÊÕ£÷π‘≠˚}…˙Æa(ch®£n)��£¨˚}ÃÔ÷ùu∏ƒ‘Ï≥…B(y®£ng)÷≥ª˘µÿ���£¨–Œ≥…“‘B(y®£ng)÷≥òI(y®®)ûÈ÷˜µƒ∞l(f®°)’π∏Òæ÷�£¨¥ŸflM¡À‡l(xi®°ng)¥ÂΩõ(j®©ng)ù˙µƒøÏÀŸ∞l(f®°)’π���°£

°°°°°∞¨F(xi®§n)‘⁄ª˘±æõ]”–¥Â√Ò∞“˚}¡À����£¨˚}ÃÔ¥Û∂‡∏ƒ≥…B(y®£ng)÷≥àˆ¡À�°£°±Æî?sh®¥)ÿ¥Â√Ò±Ì æ��£¨…œ ¿ºo90ƒÍ¥˙“‘∫Û���£¨ÎS÷¯∞“˚}”Ø¿˚ø’Ègœ¬Ωµ����£¨≤ª…Ÿ˚}ÃÔ±ª∞l(f®°)’πûÈB(y®£ng)Œràˆ£¨ªÚ «“˝flM∑øµÿÆa(ch®£n)…ÃflM––È_∞l(f®°)�°£Ω¸ƒÍÅÌ£¨ª›ñ|øh‘O(sh®®)¡¢∏€ø⁄∂»ºŸÖ^(q®±)����£¨¥Û¡¶∞l(f®°)’πûI∫£¬√”ŒòI(y®®)°£ŒÙ»’˚}ÃԱȵÿµƒ˚}òI(y®®)¥Â�£¨÷ùu≥…ûÈlj ‹”ŒøÕ«‡≤Aµƒ¬√”ŒÑŸµÿ£¨˚}òI(y®®)…˙Æa(ch®£n)“≤÷ùuµ≠≥ˆöv ∑ŒË≈_���°£

°°°°£®÷∏åß(d®£o)¿œéü/∂Œ—©”Ò ÕÙù磩

°°°°°ı÷ÏÛ„Ïo ¿Óπ√∑

°∂ÃÏπ§È_ŒÔ°∑÷–µƒ°∞◊˜œÃ°±£®÷∆˚}£© Íê˚êʬ îz

°°°°π≈¥˙˚}√Òlj ‹ÑÉœ˜…˙ªÓ∂‡∆D

°°°°‘⁄∑‚Ω®…Áï˛÷–����£¨∞“˚} «“ª∑Nø‡÷ÿµƒ·Ê“€°£˚}√Ò ‹∑‚Ω®µÿ÷˜�°¢˚}…õ»∂‡∑ΩÑÉœ˜£¨…˙ªÓø‡≤ªø∞—‘�°£π≈¥˙˚}µƒ…˙Æa(ch®£n)ÍP(gu®°n)œµ”–∂‡∑N–Œ Ω£∫“ªûÈ≥ØÕ¢πŸ∏Æπ©ë™(y®©ng)…˙Æa(ch®£n)π§æfl£¨πÕπ§∞“ïÒ�����£ª∂˛ûÈ’– ’¡˜∑≈»ÀÜTº∞–ÃÕΩ÷∆◊˜£ª»˝ûÈ“€‹ä ø∂®’n÷Û˚}�£¨À˘Æa(ch®£n)˚}ΩÔœÚ≥ØÕ¢ªÚ∑‚Ω®÷˜¿UΩª°£

°°°°“ª ◊°∂˚}÷{°∑µ¿≥ˆ¡À∑‚Ω®…Áï˛˚}√Òµƒ†Óõr£∫°∞≥Ø∞“û©…œƒ‡����£¨ƒ∫÷Û∏™÷–—©£¨Ê™…Ì÷Û˚}≤ªfioø‡�����£¨ø÷¿…∞“ƒ‡ΩÓ¡¶Ωfl�°£æ˝≤ª“䣨ñ|º“∞¢ã…ºt∑€√ƒ����£¨≤ªœß∞—‰z«… ·˜Ÿ°£◊Ú»’µ‰Ω‚O��£¨≥Ó…∑πŸ˚}Ér∏flŸF�£°°±

°°°°ÎS÷¯…Áï˛∞l(f®°)’π£¨˚}µƒÀΩ”–÷∆÷ùu–Œ≥…�����°£ì˛(j®¥)”õ›d�����£¨√Òá¯ïr∆⁄£¨70%“‘…œµƒ˚}ÃÔ’∆Œ’‘⁄µÿ÷˜����°¢¬©÷˜°¢ê∫∞‘�����°¢πŸ¡≈µ»»∫Ûw ÷÷–�°£ì˛(j®¥)øºæø£¨Æîïrµƒ˚}ÃÔµÿ¬©÷˜≤ªÉHÕ®fl^µÿ◊‚ÑÉœ˜˚}√Ò����£¨flÄ≥£“‘∏fl¿˚ŸJ«√‘p°¢«÷ÕÃ˚}√Òµƒ˚}ÃÔ��°¢∑ø…·�£¨≤ª…Ÿ˚}√Ò“Ú∏fl¿˚ŸJ±PÑÉ∂¯ÉAº“ éÆa(ch®£n)��°£

°°°°∆‰÷–�����£¨°∞∑≈˚}«‡°±£®”÷∑QŸI˚}ª®£© «≈fïrµÿ¬©÷˜“‘∏fl¿˚ŸJ±PÑÉ˚}√Òµƒ÷ÿ“™ ÷∂Œ°£µÿ¬©÷˜≥√÷¯µ≠ºæïr˚}√Ò…˙ªÓ¿ßÎy�����£¨ŸvÉrœÚ˚}√ÒŸI˚}ª®���£¨∆‰∫Û∏flÉrŸu≥ˆ���£¨èƒ÷–ƒ≤»°±©¿˚°£∂¯ΩËŸJΩo˚}√Òµƒ∏fl¿˚ŸJÑt «¿˚…œùL¿˚µƒ°∞∑≠‹á¿˚°±��°£

°°°°≥˝¥À÷ÆÕ‚���£¨µÿ¬©÷˜¥À∫ÛÈ_‘O(sh®®)µƒ˚}^åç––°∞壿˚Ωy(t®Øng)π‹°±��£¨â≈î‡˚}ÃÔ˚}ΩÔΩª“◊����£¨“é(gu®©)∂®˚}√ÒÀ˘Æa(ch®£n)‘≠˚}≤ªµ√◊‘––≥ˆŸu�£¨“ª¬…”…µÿ¬©÷˜Ωy(t®Øng)π‹‰N €°£µÿ¬©÷˜≤…”√¥Û∂∑ ’��°¢–°∂∑≥ˆµƒ ÷∂Œèƒ÷–ÑÉœ˜°£¿˚”√ÿõé≈ŸH÷µ÷ÆôC����£¨π “‚Õœ«∑˚}øÓ°£˚}√Ҝڵÿ¬©÷˜µË∞““ª¬©˚}ÃÔ��£¨flÄ–Ë∏∂≥ˆ∂∑ ÷ŸM�°¢—∫Ω°¢µË◊‚Ω“‘º∞ƒÍπù(ji®¶)∂YΩµ»ŸM”√����°£

°°°°˚}ÃÔ÷ÿ◊‚°¢ø¡æËÎs∂ê���£¨º”…œ∏fl¿˚ŸJµƒ±PÑÉ���£¨∑‚Ω®…Áï˛÷–µƒ˚}√Ò…˙ªÓõ]”–±£’œ£¨ø‡≤ªø∞—‘��£¨≤ª…Ÿ˚}ëÙ¬‰µ√ÉAº“ éÆa(ch®£n)����°¢ŸuÉ∫Ÿu≈Æ����£¨…ı÷¡±≥æÆÎx‡l(xi®°ng)���°¢Ã”ªƒ«Û∆Ú°£

°°°°—Ú≥«ÕÌàÛ”õ’fl Íê˚êʬ

°°°°≤flÑùΩy(t®Øng)ªI/—Ú≥«ÕÌàÛ”õ’fl ÒR”¬ ÍêÚî˘i

°°°°