ĪĪĪĪįŁś╦(bi©Īo)Ņ}Ż║

ĪĪĪĪĖ█┐┌¢|ų▐┤Õ

ĪĪĪĪ¹}śI(y©©)Øu▀h(yu©Żn)¹}├±╔ó Ī░╝tśŪĪ▒ę┘┴ó▌d═∙╩┬

ĪĪĪĪō■(j©┤)ĪČ╗ø¹z╝o(j©¼)īŹĪĘ▌dŻ║Ī░ŪÕ│§ų├ā╔ÅVč▓¹}ė∙╩ĘŻ¼└^Å═(f©┤)Ė─ÜwČĮōß▒O(ji©Īn)└Ē�����ĪŻ¹}┴Ņ╦Š╩╣����Ż¼ŲĮ╗▌╔╠įŅŻ¼Č©ž╩š┬│╠��Ż¼┐╝Ųõ│╔╣”Ż¼Ę▓▒Ių¾�Īó╦ĮÕ„ĪóūĶē─¹}Ę©š▀�Ż¼ätČĮ┴Ņ╣┘▄Ŗōõ£ńų«Ż¼└¹▒ūų«╩┬���Ż¼ėą╦∙┼dĖ’����Ī�����ŻĪ▒├±ć°ĢrŲ┌Ė³╩Ūīó╦Į¹}Üwī┘×ķ╠žĘNĘĖū’��Ż¼įO(sh©©)ų├īŻķTĄ─▒O(ji©Īn)╣▄ÖCśŗ(g©░u)Ī░¹}Š»Ī▒�����ĪŻ

ĪĪĪĪŲĮ║Ż¹}ģ^(q©▒)Ą─▒O(ji©Īn)╣▄š▀Ī░¹}Š»Ī▒±v³cš²įO(sh©©)į┌¢|ų▐�����Ż¼Ųõ▐k╣½Ąž³cĘQ×ķĪ░╝tśŪĪ▒����Ż¼▀@¾w¼F(xi©żn)│÷¢|ų▐į┌š¹éĆŲĮ║Ż¹}ģ^(q©▒)Ą─ųžę¬ąįĪŻ┤╦Ū░�����Ż¼ė╔ŲĮ║Żµé(zh©©n)╚╦├±š■Ė«┼c╚A─ŽÄ¤ĘČ┤¾īW(xu©”)Üv╩Ę╬─╗»īW(xu©”)į║ĮM│╔Ą─¹}śI(y©©)šnŅ}š{(di©żo)čąłFĻĀ��Ż¼į°ė┌2018─Ļ11į┬18╚šų┴24╚š���Īó2019─Ļ1į┬18╚šų┴24╚šā╔┤╬Ū░═∙¢|ų▐┤Õš{(di©żo)čą�Ż¼▓╔įL┴╦▒ŖČÓ┤Õ├±����Īó¹}├±Ż¼╦¹éā┤¾ČÓęŖūC┴╦╔Ž╩└╝o(j©¼)50─Ļ┤·ų┴Į±¢|ų▐¹}śI(y©©)Ą─░l(f©Ī)š╣Üv│╠�Ż¼ī”¹}╠’ėąų°╔Ņ║±Ą─ĖąŪķ║═ėøæøĪ�ŻĪĪ

ĪĪ

ĪĪ

├±ć°ĢrŲ┌┼dĮ©Ą─¢|║Ż¹}Š»ĻĀ┼fųĘĪ¬Ī¬╝tśŪ ĘŁ┼─ūįĪČ╗▌ų▌Ż©¢|ĮŁŻ®¹}äš(w©┤)ųŠĪĘ

ĪĪĪĪ¹}Š»±v³cĪ░╝tśŪĪ▒į┌ š█╔õ¢|ų▐¹}śI(y©©)╩ĘĪĪĪĪ

ĪĪĪĪ¢|ų▐įńŲ┌Ą─¹}śI(y©©)Üv╩Ę▓╗ęŖįö╝Ü(x©¼)£╩(zh©│n)┤_Ą─╬─ūųėø▌d╗“╬─╬’ūCō■(j©┤)Ż¼┤Õ├±▒Ż┤µĄ─╝ęūVųąāHėąų╗čįŲ¼šZ╠ß╝░ūµŽ╚▀wŠė?x©┤n)|ų▐░ę¹}Ą─╩┬īŹ�����Ż¼╔§ų┴ČÓėąé„šfĄ─╔½▓╩����Ż¼╣╩Č°ĻP(gu©Īn)ė┌¢|ų▐Ą─¹}śI(y©©)Üv╩Ę�����Ż¼Å─┤Õ├±éĆ╚╦┐┌╩÷ųą╦∙─▄═┌Š“Ą─ą┼ŽóŻ¼ųž³c┤¾ų┬į┌╔Ž╩└╝o(j©¼)╦─╬Õ╩«─Ļ┤·ęį║¾�ĪŻ

ĪĪĪĪ¢|ų▐┤Õ┐┌üą┴óų°ę╗ū∙¬Ü┴óąĪśŪŻ¼═Ōē”│╩╝t┤u╔½Ż¼į┌ę╗Ų¼╗ę░ūĄ─Šė├±Ę┐└’’@Ą├Ė±═Ō’@č█Ż¼¢|ų▐╝░ĖĮĮ³┤Õ├±Č╝ĘQų«×ķĪ░╝tśŪĪ▒�����ĪŻ╝tśŪ╩Ū¹}Š»Ą─±v³c╦∙į┌ĄžŻ¼ŲõĄž╬╗Īó╣”─▄▐D(zhu©Żn)ūāš█╔õ┴╦¢|ų▐╔§ų┴š¹éĆŲĮ║Żūį╚╗┤Õ┬õĄ─¹}śI(y©©)░l(f©Ī)š╣╩ĘĪŻ

ĪĪĪĪ├±ć°ĢrŲ┌Ż¼╝tśŪ╩Ū¹}Š»Ą─ų„ę¬╔·╗ŅĪó╣żū„ł÷╦∙��ĪŻ«ö(d©Īng)Ģr¹}ČÉ║▄Ė▀Ż¼100Į’¹}ūŅĮK╩█ārŲ▀į¬ČÓŻ©Ę©Ä┼Ż®��Ż¼Č°Ūę¹}├±Å─ųą½@└¹╔§╔┘Ż¼Ą½ū▀╦Į¹}ų╗ąĶ╬Õ┴∙į¬ĪŻę“ø]ėąęÄ(gu©®)Č©╔ŽĮ╗¹}Ą─Ņ~Č╚�����Ż¼╣╩Č°«ö(d©Īng)ĢrįSČÓ╚╦Ģ■╦Į▓ž��Ż¼į┘īó¹}═Ą═Ą▀\═∙ŲĮ║Ż╩ął÷▀M(j©¼n)ąą╩█┘u����Ż¼¹}Š»Š═╩Ū×ķ┤“ō¶▀@ą®ū▀╦Į╗ŅäėČ°įO(sh©©)ĪŻō■(j©┤)ĮķĮBŻ¼¹}Š»╚ĪŽ¹║¾��Ż¼╝tśŪį°ū„×ķ¢|ų▐╝░ĖĮĮ³┤Õ┬õĄ─ÜŌŽ¾šŠ║═┤µĘ┼¹}śI(y©©)ŽÓĻP(gu©Īn)┘Y┴ŽĄ─╗∙Ąž��Ż¼Ą½Ųõ║¾ę▓┬²┬²┐šų├┴╦��ĪŻ

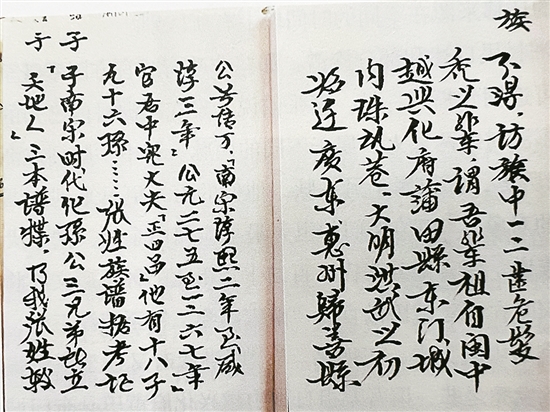

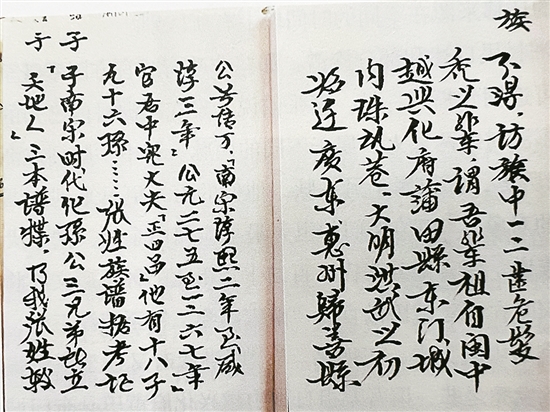

¢|║Ż¹}ł÷┼c═Ō╔╠║Ž▐kĄ─├½┐ŚÅS ĘŁ┼─ūįĪČ╗▌ų▌Ż©¢|ĮŁŻ®¹}äš(w©┤)ųŠĪĘ

ĪĪĪĪą┬ųąć°│╔┴óŪ░�����Ż¼┤Õā╚(n©©i)¹}╠’ČÓšŲ╬šį┌╔┘öĄ(sh©┤)Ąžų„╩ųųą��Ż¼╦¹éāėąĄ─▓╗į┌¢|ų▐▒ŠĄž��Ż¼ėąĄ─ätį┌�����ĪŻō■(j©┤)ĮķĮBŻ¼╚~╩Žį°╩Ū┤Õā╚(n©©i)ūŅ┤¾Ą─Ąžų„�Ż¼╚~╩Ž╝ęūÕ═©▀^╩š┘Å?f©┤)┴Ąž��Ż¼į┘ūŌĮoäe╚╦═©▀^╩šūŌ½@ęµĪŻ┴Ē═Ōę╗ĘN▌^×ķ│ŻęŖĄ─ĘĮ╩Įät╩ŪĘų│╔��Ż¼ČÓ×ķø]¹}╠’Ą─┤Õ├±ų„äė╚źšę┬®ų„�Ż¼▀@ą®┤Õ├±Š═│╔×ķĪ░╣═╣żĪ▒Ż¼į┌┬®ų„Ą─¹}╠’▀M(j©¼n)ąą╔·«a(ch©Żn)�����Ż¼─Ļ─®░┤╦─┴∙╗“╬Õ╬ÕĘų│╔�ĪŻ┼cŪ░š▀╩šūŌĮĄ─ĘĮ╩Į▓╗═¼Ż¼▀@ĘNĻP(gu©Īn)ŽĄĄ─ŠS│ųĖ³ę└┘ć¹}╠’Ą─╔·«a(ch©Żn)┴┐����ĪŻ┤Õ├±└Ņ▓«šfŻ¼Ęų│╔ŅÉĄ─╣═é“ĻP(gu©Īn)ŽĄĢ■ā×(y©Łu)Ž╚┐╝æ]Ī░╣═╣żĪ▒Ą─╝╝ąg(sh©┤)�����ĪŻĄ½¤ošō╩ŪūŌ┘U▀Ć╩ŪĘų│╔���Ż¼¢|ų▐¹}╠’ķgĄ─╗źäė��ĪóĮ╗ęūČ╝Äū║§╩Ū┐┌Ņ^▀_(d©ó)│╔Ą─��ĪŻ

ĪĪĪĪ│²┴╦ūŌ┘U¹}╠’╣®═Ō╚╦░ę¹}═Ō��Ż¼┤¾╝ęūÕ▀ĆėąĪ░╣½╠’ųŲČ╚Ī▒Ż¼Ųõ╩š╚ļų„ę¬╣®╝ęūÕ╝└ņļĄ╚╣▓═¼ķ_õN�ĪŻō■(j©┤)ĮķĮB��Ż¼┤Õ├±└Ņ▓«Ą─ūµ▌ģ┐é╣▓ėą╦─ąųĄ▄�Ż¼ŲõųąūŅ┤¾Ą─ā║ūėėąā╔┬®¹}╠’�Ż¼└Ņ▓«Ą─ĀöĀö┼┼ąąĄ┌Č■Ż¼ų╗ėą░ļ┬®¹}╠’���Ż¼└Ž╚²ėąę╗┬®¹}╠’║═ę╗Śl±g¹}┤¼Ż¼└Ž╦─ätėą12┬®░ļ¹}╠’Ż¼╩Ū«ö(d©Īng)ĢrĄ─Ąžų„Ż¼š¹éĆ╝ęūÕ▀Ćėą1┬®¹}╠’ĘQ×ķĪ░╣½╠’Ī▒Ż¼ŲĮĢr╣½╠’Ą─ä┌ū„ė╔ŲĖšłų«╚╦═Ļ│╔Ż¼╦∙½@╩šęµätė├ė┌š¹éĆ╝ęūÕĄ─ķ_õN�ĪŻ

ĪĪĪĪą┬ųąć°│╔┴ó║¾��Ż¼ūŅ│§¢|ų▐ų╗ėą400ČÓ╚╦��Ż¼╚½▓┐¹}╠’┤¾Ė┼30┬®�Ż¼ų«║¾¢|ų▐ųØuöUĮ©¹}╠’ĪŻ╔Ž╩└╝o(j©¼)60─Ļ┤·Ż¼¢|ų▐¹}╠’ęÄ(gu©®)─Ż▀_(d©ó)ĄĮĒöĘÕ����Ż¼╝sėą126┬®�����Ż¼╝s4700╣½«Ć��Ż¼┤╦║¾ę╗Č╬ĢrķgŠS│ųį┌▀@éĆęÄ(gu©®)─Ż�����ĪŻū„×ķ¹}Š»±v³cĄ─╝tśŪät▒╗╩šŠÄĖ─×ķę╗░Ńąąš■å╬╬╗Ą─▐k╩┬╠ÄŻ¼▓╗į┘│ąō·(d©Īn)¹}śI(y©©)╔·«a(ch©Żn)┴„═©ŽÓĻP(gu©Īn)▒O(ji©Īn)╣▄Ą─╣”─▄����ĪŻ

╗▌¢|¢|║Ż┤Õ└Ž¹}├± ╗▌ų▌╩ąÖn░Ė^╣®łD

ĪĪĪĪūį╔Ž╩└╝o(j©¼)70─Ļ┤·ųąŲ┌ķ_╩╝�����Ż¼▀B─ĻĄ─É║┴ė╠ņÜŌų┬╩╣¹}╠’╩▄×─(z©Īi)�����Ż¼▓┐Ęų╔§ų┴ܦē─Ż¼╝ėų«╣żŠ▀Üł╚▒Ż¼«a(ch©Żn)¹}┴┐ļSų«ĮĄĄ═�Ż¼«ö(d©Īng)?sh©┤)ž▀B└m(x©┤)ČÓ─Ļ╬┤─▄═Ļ│╔«a(ch©Żn)¹}─┐ś╦(bi©Īo)ĪŻ┤╦═ŌŻ¼¹}ārį┌╔Ž╩└╝o(j©¼)50─Ļ┤·ų┴70─Ļ┤·ķg▒Ż│ųŲ½Ą═╦«ŲĮŻ¼¹}ģ^(q©▒)Įø(j©®ng)Ø·Ž▌╚ļĄ═├į�����Ż¼¹}├±╔·«a(ch©Żn)ĘeśOąį▓╗Ė▀Ż¼ųØuĪ░╚ź¹}Š═Ė▒Ī▒Ż¼įSČÓ¹}╠’Š═┤╦ųØu╗─ÅU���ĪŻĖ─Ė’ķ_Ę┼║¾��Ż¼╔┘▓┐Ęų¹}╠’▒╗╠Ņ┬±�Ż¼Ė─×ķŠė├±ė├Ąž�Ż¼ęį▀mæ¬(y©®ng)┤Õā╚(n©©i)į÷ķL╚╦┐┌Ą─ūĪĘ┐ąĶ꬯¼¹}╠’├µĘeķ_╩╝ų─Ļ£p╔┘�ĪŻ

ĪĪĪĪ▀M(j©¼n)╚ļ2008─ĻŻ¼¢|ų▐┤Õ╦∙ī┘Ą─╗▌¢|┐hĖ█┐┌×I║Ż┬├ė╬Č╚╝┘ģ^(q©▒)Ēææ¬(y©®ng)╗▌¢|┬├ė╬«a(ch©Żn)śI(y©©)░l(f©Ī)š╣ŽÓĻP(gu©Īn)Į©įO(sh©©)ęÄ(gu©®)äØ�Ż¼┤Õā╚(n©©i)įSČÓ¹}╠’Ļæ└m(x©┤)▒╗╝»¾wš„┘ÅŻ¼▀M(j©¼n)ąą┬├ė╬ģ^(q©▒)ķ_░l(f©Ī)��Ż¼¹}╠’öĄ(sh©┤)┴┐╝▒äĪŽ┬ĮĄĪŻĮžų┴š{(di©żo)čąłFĻĀ▀M(j©¼n)ąą╠’ę░š{(di©żo)▓ķĢr���Ż¼┤Õā╚(n©©i)ęčāH╩Ż8┬®¹}╠’╚įį┌╔·«a(ch©Żn)�����Ż¼¢|ų▐Ą─¹}śI(y©©)▓╗Å═(f©┤)«ö(d©Īng)─Ļ▌x╗═���ĪŻ

┤Õ├±┴ų▓«į┌¹}╠’ųąä┌ū„ Óć╗▌ų« öz

ĪĪĪĪĢ±¹}ą┴╦ß═∙╩┬ČÓ ėĻŽ┤’L(f©źng)┤Ą┴Ēū„ų\ĪĪĪĪ

ĪĪĪĪ├µī”Ģr┤·░l(f©Ī)š╣Ą─└╦│▒Ż¼┤¾┼·¹}├±├µ┼RŠ±ō±�Ż¼ī”ė┌─_Ž┬Ą─¹}╠’Ż¼ėą╚╦ļxķ_���Ż¼ę▓ėą╚╦łį╩žĪŻ║▄ČÓ¹}├±ļx╚ź���Ż¼╩Ūę“×ķé„Įy(t©»ng)ųŲ¹}Ą─’L(f©źng)ļU▌^┤¾�����Ż¼ŪęārĄ═└¹▒Ī���ĪŻ▒╚Ų┴¶╩ž¹}śI(y©©)Ż¼╦¹éāĖ³įĖęŌų„äė═Ō│÷šę╣żū„��ĪŻ▓╗╔┘ėą▀^Ģ±¹}Įø(j©®ng)ÜvĄ─┤Õ├±Č╝Ėą┐«Ż¼Ģ±¹}ę▓╩Ū┐┤╠ņ│į’łĄ─ąą«ö(d©Īng)�Ż¼│õØM▓╗┤_Č©ąįĪŻ

ĪĪĪĪÅ─Ąž└ĒÜŌ║“Śl╝■┐┤���Ż¼¢|ų▐┤Õū°┬õė┌┼R║ŻĻæĄž���Ż¼╝Š’L(f©źng)ÜŌ║“Įo¹}├±Ą─╔·«a(ch©Żn)ĦüĒ┴╦śO┤¾▓╗┤_Č©ąįĪŻ╠ņ╣½ū„├└���Ż¼╚½─Ļ╠ņÜŌ▌^║├�Ż¼ät¹}«a(ch©Żn)┴┐Ė▀����Ż¼╚ń1977─ĻŻ¼╗▌¢|¹}śI(y©©)ŠųŽ┬▌Ā¹}ģ^(q©▒)╚½─Ļ«a(ch©Żn)¹}86995ćŹ�����Ż¼│¼Ņ~38.80%═Ļ│╔─ĻČ╚ėŗäØ«a(ch©Żn)¹}╚╬äš(w©┤)�Ż╗╠ņ╣½▓╗ū„├└Ż¼ĻÄėĻ▀BŠd���Ż¼ėų╗“š▀įŌė÷┼_’L(f©źng)▒®ėĻ�Ż¼ät¹}«a(ch©Żn)┴┐Ą═Ż¼╚ń1978─Ļ���Ż¼ę“įŌė÷É║┴ė╠ņÜŌ���Ż¼┤║╝ŠĻÄėĻ▀BŠd▓╗öÓŻ¼10į┬Ę▌╚ļŪ’ų«ļHėųįŌė÷4┤╬┼_’L(f©źng)�����Ż¼ī¦(d©Żo)ų┬¹}«a(ch©Żn)┴┐õJ£p�Ż¼«ö(d©Īng)─ĻŪ░10éĆį┬├┐į┬╚╦Š∙╩š╚ļāH3į¬6ĮŪ8ĘųĪŻ

ĪĪĪĪĢrų┴Į±╚š�Ż¼╠ņÜŌį┌¹}śI(y©©)╔·«a(ch©Żn)ųą╚įėąų°┼eūŃ▌pųžĄ─ė░ĒæĪŻ╠ß╝░2018─Ļ�Ż¼┤Õ├±┴ų─╠─╠╝╚¤o─╬ėų═┤ą─��ĪŻ╦²╗žæøĄ└��Ż¼─Ūę╗─Ļ┤║ĻÄ╠ņČÓ��Ż¼╔Ž░ļ─Ļ¹}«a(ch©Żn)┴┐▌^Ą═��Ż¼Ž┬░ļ─ĻėųįŌė÷┴╦│¼ÅŖ┼_’L(f©źng)Ī░╔Įų±Ī▒Ż¼▒®’L(f©źng)ėĻ╩╣╦²ōp╩¦┴╦3000ėÓĮ’¹}�����Ż¼¤oöĄ(sh©┤)éĆ╚šę╣Ą─ą┴┐Óä┌ū„��Ż¼▌pČ°ęū┼eĄž▒Ń▒╗ę╗ł÷’L(f©źng)ėĻ╗»×ķקėą�ĪŻ┤Õ├±┴ų▓«ę▓ĘųŽĒ┴╦╦¹ėøæøųąĄ─Ģ±¹}ą┴╦ß╩┬Ż¼Å─╦¹Ą─ųv╩÷ųą┐╔ų¬�Ż¼ļm╚╗¹}├±┐╔ęį═©▀^╠ņÜŌŅA(y©┤)ł¾ŅA(y©┤)ų¬▒®’L(f©źng)ėĻīóų┴Ż¼▓ó╠ßŪ░ū÷ę╗ą®┴”╦∙─▄╝░Ą─Ę└ė∙�����Ż¼Ą½╩Ū┤¾’L(f©źng)┐╔ęį▌pęūĄžīó¹}├±╠ßŪ░╔w║├Ą─Ę└╦«▓╝ŽŲ’w�Ż¼┤¾ėĻ╦▓ķg─▄īó¹}╚┌╗»Ä¦ū▀ĪŻ┴ų▓«šf����Ż¼Ųõ¹}╠’└’į°ėąĮ³╚fĮ’Ą─¹}Š═╩Ū▀@śėŽ¹╩¦Ą─ĪŻ

╔┘öĄ(sh©┤)¹}╠’╚į▒Ż│ų╔·«a(ch©Żn) Ļɹɵ┬ öz

ĪĪĪĪ╚╗Č°�����Ż¼┼c¹}├±ę¬│ą╩▄Ą─Ė▀’L(f©źng)ļUŽÓ▒╚���Ż¼¹}ārģs’@Ą├ŽÓī”Ą═┴«�����ĪŻ┘Y┴Ž’@╩Š����Ż¼1951─ĻŲĮ║Ż¹}äš(w©┤)╦∙Ą─╣½╩š¹}ārĖ±×ķŲĮŠ∙├┐ō·(d©Īn)1.60į¬Ż©1ō·(d©Īn)╝sĄ╚ė┌50Ū¦┐╦Ż®Ż╗1976─ĻĄ─╣½╩š¹}ārĖ±×ķ├┐ō·(d©Īn)1.70į¬�Ż¼▀@ęŌ╬Čų°Ż¼į┌ķL▀_(d©ó)20ČÓ─ĻĄ─Ģrķg└’����Ż¼¹}ārÄū║§ø]ėąūā╗»ĪŻ┼c┤╦═¼Ģr��Ż¼¹}├±Ą─╔·╗Ņ╔·«a(ch©Żn)│╔▒Šģsį┌▓╗öÓ╔Ž╔²���Ż¼ųŲ¹}└¹ØÖė·░l(f©Ī)Ą═▒Ī����Ż¼į┘╝ė╔Ž¹}śI(y©©)╔·«a(ch©Żn)Ą─▓╗┤_Č©ąį╝░▓╗ĘĆ(w©¦n)Č©ąį����Ż¼¹}├±╦∙½@▓╗ČÓĪŻ┤Õ├±┴ų─╠─╠▒Ē╩Š�����Ż¼╚ńĮ±¹}ār╚į╚╗▒╚▌^Ą═��Ż¼╝┤▒Ń╦²─▄į┌¹}╠’ä┌ū„ėą╦∙╩š╚ļ����Ż¼Ą½ę▓ąĶę¬į┌═Ō╣żū„Ą─ā║ūė┘ĀB(y©Żng)ęįŠS│ų╔·╗ŅĪŻ

ĪĪĪĪ├µī”▀@śėĄ─└¦Š│����Ż¼įĮüĒįĮČÓ¹}├±▀xō±ļxķ_¹}╠’Ż¼┴Ēų\╔·ėŗ��ĪŻ┤╦═Ō�Ż¼ļSų°╔ńĢ■Įø(j©®ng)Ø·░l(f©Ī)š╣Ż¼¢|ų▐┤Õ├±ę▓├µ┼Rų°╝»¾w¹}╠’▒╗▐D(zhu©Żn)╗»���Īó▒╗╩š┘ÅĄ─Š│ė÷��ĪŻ¹}├±╩¦╚ź¹}╠’�Ż¼ų╗─▄īżšęŲõ╦¹Ą─ĀI╔·ĘĮ╩Į�����ĪŻō■(j©┤)ĮķĮBŻ¼▀M(j©¼n)╚ļ20╩└╝o(j©¼)80─Ļ┤·���Ż¼╗▌¢|¹}äš(w©┤)ŠųŽ┬▌Ā¹}ģ^(q©▒)┤¾▓┐Ęų¹}╠’ę“ĘNĘNįŁę“ųØu╗─ÅU�Ż¼¢|ų▐┤ÕĄ─¹}╠’Å──ŪĢrŲ╦ź£p���ĪŻ╚ńĮ±š¹éĆ┤ÕąĪĮMāH╩Ż┴╚┴╚Äūæ¶╚╦╝ę╚įį┌ųŲ¹}��ĪŻš{(di©żo)čąłFĻĀū▀įL┐┤ĄĮ�����Ż¼┤Õ▀ģ╗─ÅUĄ─¹}╠’╔Ž���Ż¼üą┴óų°ę╗ēKąč─┐Ą─Ėµ╩Š┼ŲŻ║Ī░┤╦Ąžī┘¢|ų▐┤Õ╝»¾w╦∙ėąŻ¼╚╬║╬éĆ╚╦╗“å╬╬╗▓╗Ą├Ūųš╝��Ż¼▀`š▀║¾╣¹ūįžō(f©┤)�����ĪŻ¢|ų▐┤Õ├±ąĪĮM╩Š���Ī��ŻĪ▒

ĪĪĪĪō■(j©┤)┤Õ├±Åł▓«šf���Ż¼┤Õ└’▓┐Ęų╗─ÅUĄ─¹}╠’ęč▒╗╩š┘ÅŻ¼īóüĒę▓įSĢ■ūāū„õōĮŅ╗ņ─²═┴╔w│╔Ą─┤¾śŪ�Ż¼ĄĮĢr║“¹}├±╝┤╩╣Žļę¬į┘┤╬╗žĄĮ¹}╠’Ż¼╗žÜw╩└╩└┤·┤·Ą─ūµśI(y©©)��Ż¼ę▓īó╩¦╚źÖCĢ■���ĪŻō■(j©┤)ĮķĮB���Ż¼¹}╠’╩ŪÜw¢|ų▐┤Õ╝»¾w╦∙ėąĄ─Ż¼ę╗Ą®═Ż«a(ch©Żn)�Ż¼¼F(xi©żn)į┌╦∙╩╣ė├Ą─¹}╠’Š═īó▒╗╩šÜw┤Õ╝»¾wŻ¼▀@ę▓ęŌ╬Čų°¹}├±┐╔─▄į┘¤oÖCĢ■ųžĘĄ¹}╠’�ĪŻ

ĪĪĪĪļSų°╔ńĢ■Įø(j©®ng)Ø·░l(f©Ī)š╣č▌ūāŻ¼«ö(d©Īng)?sh©┤)žą┬╔·ę╗┤·┼cųŲ¹}▀@ĒŚ╣┼└ŽĄ─ąą«ö(d©Īng)ę▓ØuąąØu▀h(yu©Żn)�����ĪŻČÓ╬╗╩▄įL¹}├±Š∙▒Ē╩Š���Ż¼╝ę└’ėą─Ļ▌p╚╦į┌═ŌČ©Šė�Īó╣żū„╗“ūxĢ°ĪŻĢr┤·ūā▀wūī─ĻŪÓę╗┤·┐┤ĄĮ┴╦Ė³ČÓĄ─┐╔─▄║═▀xō±�Ż¼┼c└Žę╗▌ģ¹}├±ŽÓ▒╚Ż¼─Ļ▌pę╗┤·ī”é„Įy(t©»ng)Ģ±¹}Ą─šJ(r©©n)═¼Ėą║═ī”¹}╠’Ą─Üwī┘Ėą���Ż¼įńęč▓╗─▄═¼╚šČ°šZ��ĪŻ

╗▌¢|┐hčž║Ż┤Õ┬õÜł┤µĄ─¹}╠’ ╗▌¢|┐h╬»ą¹é„▓┐╣®łD

ĪĪĪĪłį╩ž¹}╠’ĘŪęū╩┬ ╣╩═┴Ūķæč▓žą─ķg

ĪĪĪĪ╬¶╚š¢|ų▐Ė„╝ęĖ„æ¶Ģ±¹}Ę▒├”Ą─ł÷Š░�����Ż¼įńęčõ╬ø]į┌Ģr┤·Ą─└╦│▒ųą�Ż¼Ą½╚įėą└Ž¹}├±╩╝ĮKłį╩ž¹}╠’�Ż¼▓╗▐oä┌┐Óį┌¹}╠’ä┌ū„ĪŻ

ĪĪĪĪ┤Õ├±└Ņ▓«╝ę└’Ą─¹}╠’ų┴Į±▀Ć▒Ż│ųų°╔·«a(ch©Żn)����Ż¼╦¹Ą└│÷┴╦┤Õ└’ūŅ║¾Äū涹}├±łį│ųĢ±¹}Ą─ų▒ĮėįŁę“Ż║¹}╠’ąĶę¬ę╗ų▒Ę┼╦«Ż¼▒Ż│ų┤“└Ēšš┴Ž����Ż¼ę╗Ą®═Żų╣╣▄└ĒŻ¼¹}╠’Š═Ģ■Ė╔║įŻ¼Č°Ė╔║į┴╦ų«║¾Š═║▄ļyį┘▀M(j©¼n)ąą╗ųÅ═(f©┤)�ĪŻ

ĪĪĪĪō■(j©┤)┴╦ĮŌŻ¼└Žę╗▌ģ¹}├±×ķ┴╦▒▄├Ō¹}╠’Ė╔║į����Ż¼ų╗─▄ę╗ų▒▒Ż│ųĖ▀ÅŖČ╚Ą─Ģ±¹}ä┌ū„���ĪŻš{(di©żo)čąłFĻĀį°į┌▓╔įL▀^│╠ųąė÷ĄĮę╗╬╗ę“Ģ±¹}ä┌ū„╩ų▓┐╣Ūš█Ą─└Ž╚╦��Ż¼╦²šf����Ż¼×ķ┴╦▒Ż│ų¹}╠’Ą─▀\ū„���Ż¼╝ęųą80ČÓÜqĄ─└Ž░ķ▀Ć│Ż│ŻĒöų°┴ę╚šį┌ūį╝ę¹}╠’Ė╔╗Ņ�����ĪŻ

ĪĪĪĪ╚ńĮ±¢|ų▐łį╩ž¹}╠’Ą─Äūæ¶╚╦╝ęųą���Ż¼ėą─Ļ╝o(j©¼)▌^┤¾Ą─└Ž¹}├±Ż¼ę▓ėąš²ųĄēč─ĻĄ─ę╗▌ģ�ĪŻ▓╗▀^Ż¼▓╗═¼─Ļ²gīėĄ─¹}├±ī”¹}╠’Ą─æB(t©żi)Č╚║═ŪķĮY(ji©”)ģsĖ„▓╗ŽÓ═¼ĪŻ

ŪÕ┤·ā╔ÅV╝Õ¹}łD

ĪĪĪĪš¹¾wüĒ┐┤�����Ż¼─Ļ╝o(j©¼)┤¾Ą─└Ž¹}├±═∙═∙šJ(r©©n)×ķ���Ż¼ūį╔Ē│²┴╦ę²╦«Ģ±¹}����Ż¼ę▓ø]ėąäeĄ─╝╝─▄���Ż¼ą┴Ū┌ä┌ū„┴╦┤¾░ļ▌ģūė���Ż¼▓╗Ė╩ą─ķeŽ┬üĒĪŻĖ³×ķ¤o─╬Ą─╩Ū�Ż¼╚ń╣¹╝ę└’Ą─║¾▌ģĀÄÜŌŻ¼╩š╚ļūŃęįų¦│ų╝ę═źķ_ų¦����Ż¼╗“įS└Ž╚╦Š═¤oĒÜ┐╝æ]╔·ėŗŻ¼Ą½╩Ū═∙═∙ėąą®╝ę═ź▀ĆąĶę└┐┐é„Įy(t©»ng)Ą─Ģ±¹}╩š╚ļča┘N╝ęė├�ĪŻ╚ń┤╦ę╗üĒŻ¼ī”ė┌└Ž¹}├±Č°čį����Ż¼▒M╣▄ųŲ¹}’L(f©źng)ļU┤¾�Ż¼ą┴┐ÓŪę╩š╚ļ╬ó▒Ī�Ż¼Ą½łį╩žūµ▌ģ┘ćęį×ķ╔·Ą─¹}╠’╚į╩Ū╦¹éāą─ųąūŅĘĆ(w©¦n)═ūĄ─▀xō±ĪŻ

ĪĪĪĪŽÓ▒╚ų«Ž┬�Ż¼▌^×ķ─Ļ▌pĄ─¹}├±ät╩Ū┴Ēę╗ĘN╦╝┬ĘĪ¬Ī¬╦¹éāłį│ųĢ±¹}Ż¼Ą½▓ó▓╗Šą─Óė┌īóŲõęĢ×ķ╬©ę╗Ą─▀xō±�ĪŻ┤Õ├±┴ų▓«▒Ē╩ŠŻ¼╦¹éā╝ęųąĄ─¹}╠’ų┴Į±╚į▒Ż│ųų°š²│Ż╔·«a(ch©Żn)▀\ū„�����Ż¼┼c┤╦═¼Ģr��Ż¼╦¹▀ĆĮø(j©®ng)ĀIų°ā╔╝ę▓═’ŗ┤¾┼┼Ön����ĪŻį┌╦¹┐┤üĒ�����Ż¼łį╩ž¹}╠’║═Įø(j©®ng)ĀI▓═’ŗ����Ż¼╩ŪęÄ(gu©®)▒▄’L(f©źng)ļUĄ─▀xō±ĪŻō■(j©┤)┴╦ĮŌŻ¼╦¹Ą─¹}╠’į°ę“│¼ÅŖ┼_’L(f©źng)Ī░╔Įų±Ī▒╩▄×─(z©Īi)ć└(y©ón)ųž�Ż¼ōp╩¦┴╦3╚fĮ’¹}Ż¼╦∙ąę«ö(d©Īng)Ģr╝ę═ź▀Ć─▄┐┐ąĪ▒ŠĮø(j©®ng)ĀIŠS│ųķ_ų¦��ĪŻ

ĪĪĪĪī”ė┌┤¾ČÓöĄ(sh©┤)¹}├±Č°čį���Ż¼ūµūµ▌ģ▌ģ┘ćęį×ķ╔·Ą─¹}╠’╦∙░³║¼Ą─╣╩═┴Ūķæč��Ż¼ęčĮø(j©®ng)▀h(yu©Żn)│¼Ųõū„×ķę╗ēKŠS│ų╔·ėŗĄ─═┴ĄžĄ─ārųĄęŌ┴x����ĪŻī”ė┌▒ŖČÓ¼F(xi©żn)į┌╗“į°Įø(j©®ng)Ą─¹}├±╚║¾wüĒšf�Ż¼¹}╠’╩Ū╣╩Ól(xi©Īng)╠ž╩ŌėøæøĄ─▌d¾wŻ¼į°B(y©Żng)ė²┴╦š¹éĆ¢|ų▐�Ż¼ž×┤®┴╦¢|ų▐Ą─Üv╩Ę░l(f©Ī)š╣├}Įj(lu©░)ĪŻī”ė┌─Ūą®ęčĮø(j©®ng)├ōļx¹}╠’����Ż¼╔§ų┴ļxķ_¢|ų▐ų\╔·Ą─╚╦éāüĒšfŻ¼¹}╠’Ė³╩Ū╣╩Ól(xi©Īng)ėøæø�ĪóÓl(xi©Īng)═┴ŪķæčĄ─▌d¾wĪŻ

ĪĪĪĪ╬─/Óć╗▌ų« ╬ķą└āxŻ©ųĖī¦(d©Żo)└ŽÄ¤/Č╬č®ė± ═¶ØŹŻ®

¢|ų▐┤Õ┤Õ├±ūÕūVėø▌dŽ╚ūµ▀wŠė═∙╩┬ Óć╗▌ų« öz

ĪĪĪĪé„Įy(t©»ng)¹}┤Õų\▐D(zhu©Żn)ą═ ×I║Ż┬├ė╬│╔ÖCė÷

ĪĪĪĪ╗▌ų▌╗▌¢|Ė█┐┌¢|║Ż┤ÕĄž╠Ä’■ŲĮ░ļŹuĄ─║Ż×│ā╚(n©©i)Ė█��Ż¼Ž┬▌Ā¢|ų▐�Īó┴_Č╬Ą╚ČÓéĆ┤Õ├±ąĪĮM���Ż¼╩Ū«a(ch©Żn)¹}Üv╩ĘėŲŠ├Ą─¹}śI(y©©)┤ÕĪŻÜv╩Ę╔Ž����Ż¼¢|║Ż┤Õ▒╗ĘQ×ķĪ░¢|║Ż¹}ł÷Ī▒ĪŻ╔Ž╩└╝o(j©¼)┴∙Ų▀╩«─Ļ┤·�Ż¼¢|║Ż¹}ł÷«a(ch©Żn)¹}├µĘe▀_(d©ó)4000ČÓ«ĆŻ¼─Ļ«a(ch©Żn)┴┐40╚fćŹ��ĪŻĢr┤·ūā▀w�����Ż¼▀M(j©¼n)╚ļ╔Ž╩└╝o(j©¼)80─Ļ┤·║¾����Ż¼¢|║Ż┤Õ¹}śI(y©©)▓Į╚ļĄ═├į����Ż¼įĮüĒįĮČÓ¹}╠’┬õ╗─Ż¼¹}├±╝Ŗ╝Ŗų\Ū¾▐D(zhu©Żn)ą═��ĪŻ

ĪĪĪĪ╚ńĮ±ū▀į┌¢|║Ż┤Õ┐╔ęį┐┤ĄĮ�����Ż¼┤Õ└’╚į▒Ż┴¶ų°┤¾Ų¼┐vÖMŽÓ▀BĄ─¹}╠’Ż¼ļm╚╗▓╗╔┘¹}╠’ęčĮø(j©®ng)┴╠╗─��Ż¼Ą½╚įėą╔┘▓┐Ęų└Ž¹}├±łį│ųé„Įy(t©»ng)ĘĮ╩ĮĢ±¹}�ĪŻĖ®Ņ½ų«Ž┬Ż¼╔½▓╩└_╝ŖĄ─Ė±ĀŅ¹}╠’═╚ńõüį┌┤¾Ąž╔ŽĄ─Ī░š{(di©żo)╔½▒PĪ▒��ĪŻ

ĪĪĪĪĮ³─ĻüĒ�Ż¼╗▌¢|┐h’■ŲĮ░ļŹu×I║Ż┬├ė╬śI(y©©)čĖ╦┘░l(f©Ī)š╣Ż¼┼■ÓÅļpį┬×│Ą─¢|║Ż┤Õæ{ĮĶā×(y©Łu)įĮĄ─ģ^(q©▒)╬╗ėŁüĒ┴╦ą┬Ą─ÖCė÷����Ż¼┤Õ└’ė┐¼F(xi©żn)│÷╠ž╔½├±╦▐ĪóØO╝ęśĘĄ╚ČÓĘN×I║Ż┬├ė╬śI(y©©)æB(t©żi)��Ż¼Č°¢|║Ż┤Õį°Įø(j©®ng)▌x╗═Ą─¹}śI(y©©)╔·«a(ch©Żn)Üv╩Ę����Ż¼ę▓ųØu│╔×ķ«ö(d©Īng)?sh©┤)žĄ─╠ž╔½╬─╗»┘Yį┤ĪŻō■(j©┤)ĮķĮB���Ż¼▓╗╔┘ė╬┐═ī”é„Įy(t©»ng)╩ų╣żĢ±¹}╝╝╦ć╩«ĘųĖą┼d╚ż����Ż¼«ö(d©Īng)?sh©┤)ž╗“ī(q©▒)ó═©▀^╠ž╔½é„Įy(t©»ng)Ģ±¹}¾w“×ĒŚ─┐ų·┴”░l(f©Ī)š╣×I║Ż┬├ė╬«a(ch©Żn)śI(y©©)ĪŻ

ĪĪĪĪųĄĄ├ę╗╠ߥ─╩Ū�����Ż¼┤Õ└’Ė„╩ĮĖ„śėĄ─B(y©Żng)ų│ł÷ļS╠Ä┐╔ęŖ�ĪŻō■(j©┤)ĮķĮBŻ¼▀@ą®─ĻüĒ▀Ćėą▓╗╔┘┤Õ├±▐D(zhu©Żn)«a(ch©Żn)ū÷Ų┴╦B(y©Żng)ų│ØOśI(y©©)���ĪŻ×ķ┴╦ų·┴”┤Õ├±į÷«a(ch©Żn)į÷╩š�����Ż¼įō┤Õ═©▀^║Ż╦«B(y©Żng)ų│╝╝ąg(sh©┤)ģf(xi©”)Ģ■ĘeśOę²ī¦(d©Żo)B(y©Żng)ų│æ¶Ė─▀M(j©¼n)é„Įy(t©»ng)B(y©Żng)ų│ĘĮ╩Į�Ż¼╚ĪĄ├┴╦┴╝║├Ą─│╔ą¦����ĪŻ╚ńĮ±Ż¼¢|║Ż┤Õ║Ż╦«B(y©Żng)ų│ł÷┐é├µĘeęč│¼▀^ā╔Ū¦«Ć��ĪŻ

ĪĪĪĪ╬─/č“│Ū═Ēł¾ėøš▀ Ļɹɵ┬

ĪĪ

ĪĪ